「赤ちゃんの身長が伸びない」その理由や低身長の基準、身長を伸ばすためにできることは?| 医療法人社団 東整会 東京神田整形外科クリニック

「赤ちゃんの身長が平均より伸びていない気がする…」

「病気?それとも生活習慣のせい?」

思うように大きくなっていないとき、ご不安に感じるかもしれません。

結論として、赤ちゃんの成長は体質や環境によって差があり、平均より低くても必ずしも問題ではありません。ただし、低身長の基準や原因を理解し、必要に応じて正しい対処を行うことが大切です。

この記事では、「赤ちゃんの身長が伸びない」理由や低身長の目安、測り方や原因、さらに身長を伸ばすためにできることを分かりやすく解説します。

赤ちゃんの身長が伸びないとき心配しすぎなくてもいい?低身長か見極める方法

赤ちゃんの身長は、常に右肩上がりで伸びていくわけではありません。成長のスピードには波があり、一時的に横ばいに見える時期が訪れることもよくあります。不安に感じる保護者の方も多いですが、実際には自然な成長の過程である場合が少なくありません。そのため、短い期間だけを切り取って判断するのではなく、数か月単位での変化を見ることが大切です。

また、赤ちゃんの成長を確認するうえで重要なのが「成長曲線」です。この曲線に沿って推移しているかどうかを確認することで、標準的な範囲にあるのかを知ることができます。もし曲線から大きく外れていないのであれば、過度に心配する必要はないでしょう。

一方で、低身長の基準に当てはまるケースもあります。一般的には、平均よりも大幅に低め(-2SD以下)で推移している場合は「体質性低身長」と呼ばれ、注意が必要だといわれています。こうした場合には、日常の生活習慣や栄養の影響だけでなく、別の要因が関わっている可能性も考えられます。そのため、成長曲線と基準を確認しながら、必要に応じて専門家に相談してみることが大切です。

赤ちゃんの身長が伸びないと感じるときにチェックしたい月齢別平均身長と体重

赤ちゃんの成長は月齢によって目安となる平均値があります。平均身長や体重を知っておくことで、我が子の成長が標準的な範囲にあるのかを確認しやすくなります。

ここでは月齢ごとの平均と低身長の目安について解説します。

月齢別の平均身長・体重

赤ちゃんの成長を確認する際には、月齢ごとの平均身長や体重を知っておくことが役立ちます。特に男女では成長のスピードにわずかな差があるため、男の子と女の子の基準を分けて見ていくことが大切です。

以下に、月齢別の平均値を男女別にまとめた表を紹介します。

男の子の赤ちゃんの平均身長・体重

|

0歳 |

平均値 |

平均体重 |

|

0ヶ月 |

49 |

3 |

|

1ヶ月 |

53.5 |

4.3 |

|

2ヶ月 |

57.9 |

5.5 |

|

3ヶ月 |

61.4 |

6.4 |

|

4ヶ月 |

64.2 |

7.1 |

|

5ヶ月 |

66.2 |

7.7 |

|

6ヶ月 |

67.8 |

8 |

|

7ヶ月 |

69.2 |

8.2 |

|

8ヶ月 |

70.5 |

8.6 |

|

9ヶ月 |

71.7 |

8.9 |

|

10ヶ月 |

72.8 |

9.1 |

|

11ヶ月 |

73.9 |

9.2 |

女の子の赤ちゃんの平均身長・体重

|

0歳 |

平均身長 |

平均体重 |

|

0ヵ月 |

48.4 |

3 |

|

1ヵ月 |

52.6 |

4.1 |

|

2ヵ月 |

56.7 |

5.2 |

|

3ヵ月 |

60 |

6 |

|

4ヵ月 |

62.6 |

6.6 |

|

5ヵ月 |

64.6 |

7 |

|

6ヵ月 |

66.2 |

7.5 |

|

7ヵ月 |

67.5 |

7.8 |

|

8ヵ月 |

68.9 |

8 |

|

9ヵ月 |

70 |

8.2 |

|

10ヵ月 |

71.2 |

8.5 |

|

11ヵ月 |

72.3 |

8.6 |

参照:厚生労働省「乳幼児⾝体発育曲線の活⽤・実践ガイド」

月齢別の低身長

赤ちゃんの成長を確認するときには、平均値だけでなく「低身長の基準」に当てはまっていないかどうかを見ておくことも大切です。一般的には、成長曲線で平均より大きく下回る-2SDの範囲に入ると低身長とされています。

そこで、月齢ごとの-2SDの身長をまとめた表を紹介します。

男の子の赤ちゃんの低身長の基準

|

0才 |

-2SD |

|

0ヶ月 |

44.7 |

|

1ヶ月 |

49.1 |

|

2ヶ月 |

53.4 |

|

3ヶ月 |

56.9 |

|

4ヶ月 |

59.6 |

|

5ヶ月 |

61.6 |

|

6ヶ月 |

63.1 |

|

7ヶ月 |

64.4 |

|

8ヶ月 |

65.6 |

|

9ヶ月 |

66.7 |

|

10ヶ月 |

67.8 |

|

11ヶ月 |

68.8 |

女の子の赤ちゃんの低身長の基準

|

0歳 |

-2SD |

|

0ヵ月 |

44.2 |

|

1ヵ月 |

48.4 |

|

2ヵ月 |

52.4 |

|

3ヵ月 |

55.6 |

|

4ヵ月 |

58.2 |

|

5ヵ月 |

60.1 |

|

6ヵ月 |

61.6 |

|

7ヵ月 |

62.9 |

|

8ヵ月 |

64.1 |

|

9ヵ月 |

65.2 |

|

10ヵ月 |

66.3 |

|

11ヵ月 |

67.4 |

参照:厚生労働省「乳幼児⾝体発育曲線の活⽤・実践ガイド」

赤ちゃんの身長・体重の測り方

赤ちゃんの成長を確認するために、正しい測り方を知っておきましょう。

新生児や月齢の低い赤ちゃんは立った姿勢で身長を測ることができないため、病院や保健所の検診では専用の計測器を使うのが一般的です。

ただし検診の機会は限られているため、「自宅でも成長を確認したい」と思う方も少なくありません。その場合は、家庭用の体重計やメジャーを利用して測定することも可能です。

自宅での計測は、次の手順で行います。

【身長を測る方法】

①赤ちゃんをまっすぐ寝かせる

②頭頂からかかとまでの長さを測定する

③足を自然に伸ばす必要があるため、一人では難しく、家族に補助してもらうと安心

【体重を測る方法】

①大人が赤ちゃんを抱っこした状態で体重計に乗る

②大人だけの体重との差を計算して赤ちゃんの体重を算出

【測定の頻度】

- 毎日測る必要はなく、1か月ごとや検診の時期に合わせて行うのが目安

- 定期的に数値を残しておくと、成長の変化がわかりやすくなる

このように自宅でも工夫して測定することで、赤ちゃんの成長ペースを客観的に確認できます。

赤ちゃんの身長が伸びないときに考えられる原因

赤ちゃんの身長が思うように伸びないと感じるとき、その背景にはさまざまな要因が関わっているといわれています。体質によるものから、栄養や睡眠、まれに疾患が影響している場合もあります。

ここでは主な原因について解説します。

体質

赤ちゃんの身長は、遺伝による影響を受けるといわれています。ただし「身長は遺伝で全てが決まる」というわけではなく、生活環境や栄養の取り方、睡眠の質なども成長に関わります。それでも、ご両親の身長が比較的小さい場合には、体質的にお子さんも小柄になりやすい傾向があることは確かです。

このような体質性の要因は、病気や異常とは異なり、成長曲線の範囲内で推移している限りは大きな問題ではありません。成長がゆるやかでも、赤ちゃんが元気で健康に過ごしているならば自然な個性として受け止めることができます。

逆に、曲線から大きく外れている場合や、他の発達に不安があるときには別の要因が関わることもあるため、成長の記録をこまめにつけて確認していくと安心でしょう。

栄養不足

赤ちゃんの成長には十分な栄養が欠かせません。もし必要な栄養が足りていないと、身長の伸びがゆるやかになってしまうことがあります。特に「体重が増えているのに身長が伸びない」と感じた場合、離乳食の量を減らしてしまう方もいますが、これはあまりよい方法ではないといわれています。

赤ちゃんの成長は体重が先に増えてから身長が伸びることも多く、食事を制限してしまうと本来伸びるはずの身長のチャンスを逃してしまう可能性があります。そのため、食事は無理に減らすのではなく、栄養のバランスを意識してしっかり摂らせることが大切です。

エネルギー源となる炭水化物、体をつくるたんぱく質、体の調子を整えるビタミンやミネラルをバランスよく含んだ食事を意識すると、赤ちゃんの成長をサポートしやすくなります。

なんらかの疾患

赤ちゃんの身長が平均より大きく下回っている場合、体質や生活環境だけでなく、なんらかの疾患が関わっている可能性もあるといわれています。

特に、甲状腺ホルモンや成長ホルモンが十分に分泌されていないと、成長のペースが遅くなることがあります。また、骨や内臓の働きに関わる病気が影響している場合もあるとされています。

疾患が原因かどうかを判断するには、成長曲線からの外れ方や、体重・発達のバランスなどを総合的に確認することが大切です。

以下に、身長の伸びに影響する可能性がある代表的な疾患を表にまとめました。

|

疾患の種類 |

特徴 |

成長への影響 |

|

甲状腺機能低下症 |

甲状腺ホルモンの分泌が不足する |

身長の伸びが遅れる、発達全般に影響する |

|

成長ホルモン分泌不全症 |

成長ホルモンの分泌が少ない |

体格が小さいまま推移しやすい |

|

骨系統疾患 |

骨の形成に異常がある |

四肢や体幹の成長が制限される |

|

慢性疾患(心臓・腎臓など) |

長期的な体の不調が続く |

栄養吸収や代謝がうまくいかず成長に影響する |

このように、病気が原因の場合もあるため、成長曲線の推移を確認しながら慎重に見守ることが大切です。

赤ちゃんの身長が伸ばすためにできること

赤ちゃんの成長をサポートするには、生活習慣や環境を整えることが大切です。特に睡眠や栄養、必要に応じた専門的な取り組みを意識することで、身長の伸びを後押しできるといわれています。

ここでは具体的な方法を紹介します。

理想的な睡眠時間を確保する

赤ちゃんの成長には睡眠がとても大切だといわれています。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、骨や筋肉の発達を後押しすると考えられているため、十分な時間と質の良い眠りを確保することが重要です。

理想的な睡眠時間は月齢によって異なります。生まれてすぐの0〜3か月頃は1日の合計で14〜17時間ほど眠るのが目安とされています。少し成長して4〜11か月になると、必要な睡眠時間は12〜15時間程度とされます。

赤ちゃんによって眠るリズムや長さには個人差がありますが、平均的な時間を意識して生活リズムを整えてあげると、安心して成長を見守ることができるでしょう。

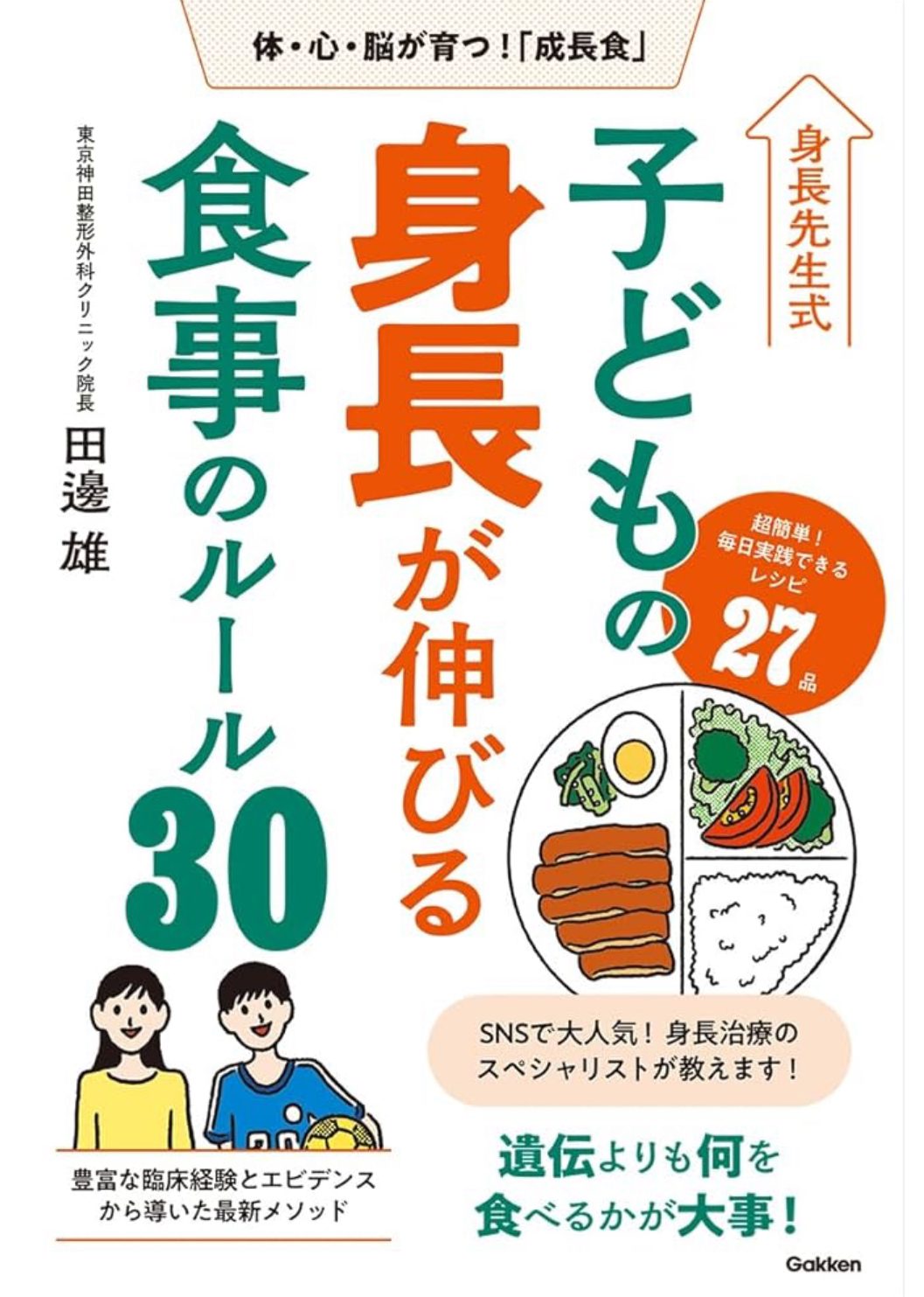

栄養バランスの取れた食事|離乳食のポイント

赤ちゃんの身長を伸ばすためには、体をつくる栄養素をしっかり摂ることが欠かせません。特にたんぱく質は骨や筋肉の成長を支える重要な栄養素であり、魚や肉、卵などから取り入れることがすすめられています。

離乳食は月齢ごとに目安の量や進め方が変わるため、それぞれの時期に合わせて工夫することが大切です。初期(5〜6か月ごろ)は少量のつぶしがゆや野菜ペーストから始め、中期(7〜8か月ごろ)は魚や肉、豆腐などを取り入れながら食材を増やしていきます。後期(9〜11か月ごろ)になると1日3回食が基本となり、主食・主菜・副菜を意識した食事に移行します。

そして完了期(12〜18か月ごろ)にはさらに量や食材が増え、大人と同じ食卓から取り分ける工夫もできるようになります。

ただし、離乳食の進み具合には個人差があり、目安の量や時期はあくまで参考です。赤ちゃんの体格や食欲に合わせて調整し、無理に量を増やさず「栄養バランスを意識しながら楽しく食べること」を心がけるとよいでしょう。

参照:厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」

栄養に関しては、こちらのYouTubeで詳しく解説しましたので合わせてご確認ください。

小児身長治療

赤ちゃんやお子さんの身長について「もう少し伸ばしてあげたい」と考えるご家庭では、小児身長治療も選択肢として検討できます。成長には体質や生活習慣が大きく関わりますが、それだけでは十分に伸びが見込めない場合に、専門的な治療を受けるという方法もあるのです。

東京神田整形外科クリニックでは「他院で治療の必要がない」と言われたケースでも相談を受け付けており、成長に関する悩みを幅広くサポートしています。

治療の内容には、成長ホルモンの補助や思春期の進行を調整する方法などがあり、将来の最終身長を高めるための選択肢として検討できます。

身長治療は、5〜15歳のお子さんを対象に提供しております。今後もお子さんの成長に悩む際はご検討ください。

また、LINEでは、医院長の田邊が独自に作成した、将来の身長予測シートをプレゼントしております。ぜひご活用ください。

クリニックが配信しているYouTubeチャンネルでは「どの時期から治療を検討すべきか」についても解説が行われています。一般的には、低身長が続く場合や思春期に入る前後が治療を検討するタイミングとして推奨されており、将来の最終身長に大きく関わる大切な時期だとされています。

YouTubeも合わせてご確認いただき、身長を伸ばすために必要な知識を一緒に身につけていきましょう。

赤ちゃんの身長が伸びないときによくある質問

赤ちゃんの成長については、多くのご家庭が同じような疑問や不安を抱えています。

ここでは「身長の伸び方」や「低身長の特徴」など、よくある質問とその答えを分かりやすくまとめました。

0歳の赤ちゃんの身長はどのくらい伸びますか?

0歳から1歳までの間は、一生の中でも特に成長が著しい時期といわれています。生まれたばかりの赤ちゃんの身長はおよそ50cm前後ですが、1歳の誕生日を迎える頃には70〜75cmほどまで伸びるのが一般的な目安です。つまり、この1年間で20cm前後も成長することになり、赤ちゃんの成長スピードの速さを実感できる時期といえるでしょう。

もちろん、赤ちゃんによって成長のペースには個人差があり、月ごとに必ず均等に伸びるわけではありません。数か月ほとんど変化が見られず、ある時期に一気に身長が伸びることもよくあります。そのため、短期間の変化だけで判断せず、成長曲線に沿って推移しているかを確認することが大切です。

参照:厚生労働省「乳幼児⾝体発育曲線の活⽤・実践ガイド」

赤ちゃんの低身長の特徴は?

赤ちゃんの低身長には、いくつかの共通した特徴が見られることがあります。たとえば、生まれたときから体重や身長が平均よりも小さめで、その後も成長曲線に沿わず大きく下回って推移している場合は注意が必要だといわれています。

また、食欲が弱く哺乳量が少ない、あるいは哺乳力そのものが弱いために十分な栄養が取れていないことも、身長の伸びに影響する可能性があります。

ただし、これらの特徴があるからといって必ずしも病気や異常というわけではなく、体質や個人差の範囲であることも多いです。大切なのは成長曲線の推移を確認しながら、赤ちゃんの元気さや発達の様子とあわせて見守ることです。

幼児の身長はどのくらい?

赤ちゃん期を過ぎて1歳以降になると、成長のスピードは少しずつ落ち着きますが、着実に身長は伸びていきます。幼児期(1〜6歳)の平均身長は男女でわずかに差があり、年齢ごとに標準的な目安が示されています。

ここでは、1歳から6歳までの年齢別・男女別の平均身長を表にまとめましたので、成長の目安として参考にしてください。

幼児の平均身長

|

年齢 |

男の子 |

女の子 |

|

0歳 |

49 |

48.4 |

|

1歳 |

75 |

73.4 |

|

2歳 |

85.4 |

84.3 |

|

3歳 |

93.3 |

92.2 |

|

4歳 |

100.2 |

99.5 |

|

5歳 |

106.7 |

106.2 |

|

6歳 |

114.6 |

113.7 |

参照:文部科学省「学校保健統計」

まとめ

赤ちゃんの身長がなかなか伸びないように見えると、不安に感じる保護者の方は少なくありません。しかし、成長には個人差があり、しばらく横ばいに見える時期も自然なことだといわれています。大切なのは、母子手帳の成長曲線から大きく外れていないか、また低身長の基準に当てはまっていないかを確認することです。

身長が伸びにくい理由には、体質や栄養不足、まれに疾患などさまざまな要因があります。普段の生活では、十分な睡眠時間の確保や栄養バランスの整った離乳食を心がけることで、赤ちゃんの成長をサポートしやすくなります。また、将来の身長についてさらに伸ばしたいと考える場合には、小児身長治療を検討する方法もあります。

・両親の身長が低く、子どもの発育に不安がある

・身長を伸ばしたいが適切なサポート方法を知りたい

・他の医院では、「特に治療の必要はありません」と断られた

東京神田整形外科クリニックの小児身長治療ならば、将来160センチまで成長する予定のお子さんが、しっかり治療を受ければ最大で+15センチぐらいの身長を目指せます。

5〜15歳のお子さんを対象に治療を提供しておりますので、今後も身長について悩まれるときは、ぜひご検討ください。

また、身長先生こと、医院長の田邊がお子さんの将来の身長を予測する「身長先生の身長診断」も完全予約制でご用意しています。お子さんの身長を伸ばしていきたいと考えるときは、ご確認ください。

監修者

院長 (全日出勤)

田邊 雄 (たなべ ゆう)

経歴

2011年 金沢医科大学卒業

2018年 日本整形外科学会認定整形外科専門医取得

2018年 順天堂大学博士号取得

2020年 東京神田整形外科クリニック開業

再生医療リードドクター (毎週月曜日、第1・3・5土曜日勤務)

横田 直正 (よこた なおまさ)

経歴

平成11年3月 国立浜松医科大学医学部卒業

平成11年4月~平成18年12月 東京大学医学部整形外科在籍

平成11年5月~平成11年12月 東京大学医学部付属病院整形外科

平成12年1月~平成12年6月 東京逓信病院麻酔科

平成12年7月~平成13年6月 三楽病院整形外科

平成13年7月~平成14年12月 都立広尾病院整形外科

平成15年1月~平成16年6月 東芝林間病院整形外科

平成16年7月~平成17年9月 多摩北部医療センター整形外科

平成17年10月~平成18年9月 都立墨東病院リウマチ膠原病科

平成18年10月~平成19年12月 東京逓信病院整形外科

平成19年7月~平成27年2月 太秦病院整形外科リウマチ科

平成27年3月~平成29年3月 富士見病院整形外科

平成28年6月~平成29年3月 東京ひざ関節症クリニック銀座(院長)

平成29年4月~令和3年4月 東京ひざ関節症クリニック新宿(院長)

令和3年5月~ 総合クリニックドクターランド、新山手病院など

医師 (水曜日勤務)

斎藤 吉由 (さいとう よしゆき)

経歴

1989年 久留米大学 医学部卒業

1990-2000年 久留米大学整形外科医局

2000年-

クリニックヨコヤマ 副院長

泉ガーデンクリニック 整形外科医長

東京ミッドタウンクリニック 整形外科部長

医療法人財団 百葉の会 銀座医院 副院長 等を歴任