身長を伸ばすのに必要な睡眠時間とは?小中高校生は何時間必要?

「背を伸ばすには睡眠が大事って本当?何時間寝ればいいの?」そう思う方もいるかもしれません。

実は、成長期の身長アップには「睡眠の時間と質」が密接に関係しており、特に成長ホルモンの分泌タイミングが重要です。

この記事では、研究論文や医師の解説をもとに、身長と睡眠の関係性、必要な睡眠時間、質を高める方法、睡眠不足が与える影響を解説します。

身長と睡眠の関係性とは

成長期における身長の伸びには、日々の睡眠が深くかかわっていると考えられています。特に、眠っている間に分泌される成長ホルモンは、骨や筋肉の発達を支える重要な役割を担います。

この章では、睡眠と身長の関係性を、研究知見や医学的視点を交えながら分かりやすく解説します。

良い睡眠は成長ホルモンの分泌を促す

成長ホルモンは、入眠後すぐに訪れるノンレム睡眠の中でも、特に就寝から約90分以内に迎える深い眠りで最も多く分泌されると言われています。この時間帯に分泌された成長ホルモンは、骨や筋肉の発達をサポートし、成長期の身長の伸びを後押しします。

そのため、ただ長く眠るだけでなく、質の高い深い睡眠を確保することが欠かせません。

一方で、夜更かしや生活リズムの乱れは、この大切な深い睡眠のタイミングを逃し、成長ホルモンの分泌量を減らす原因になると考えられています。例えば、就寝時間が毎日バラバラになると、体内時計が乱れ、ホルモンの分泌リズムも崩れやすくなります。

成長期においては、毎日の就寝時刻と起床時刻を一定に保ち、入眠直後の深い眠りをしっかり確保することが、健やかな体づくりと身長の伸びに直結すると意識して生活することが大切です。

参照:The Journal of Clinical Investigation

成長ホルモンが身長を伸ばす仕組み

成長ホルモンは、骨の両端に存在する「骨端線(成長板)」に作用し、骨を新しく作りながら伸ばす働きを持っています。骨端線は、成長期に活発に細胞分裂を繰り返し、その結果として骨が縦に伸び、身長が高くなります。

このとき、十分な量の成長ホルモンが分泌されているかどうかが、将来の身長に大きく関わると考えられています。特に、骨端線が閉じる前の時期は、骨の伸長が最も盛んなタイミングです。

この期間に適切な生活習慣を維持し、質の高い睡眠をとることで、成長ホルモンの分泌をサポートできると言われています。

逆に、睡眠不足や生活リズムの乱れは成長ホルモンの分泌を妨げ、骨端線の活動が十分に活かされない可能性があります。そのため、成長期の睡眠環境や生活リズムを整えることは、将来の身長を伸ばすために欠かせない要素の一つです。

睡眠と脳の関係性

睡眠中、脳は単に休んでいるわけではなく、日中に得た情報の整理や神経回路の修復、そして各種ホルモン分泌の指令など、多くの重要な働きを行っています。その中でも、視床下部や下垂体といった脳の指令系統は、成長ホルモンや性ホルモンの分泌をコントロールする中枢的な役割を担っています。

しかし、睡眠不足や夜更かしが続くと、この指令系統の働きが乱れ、必要なタイミングで十分なホルモンが分泌されにくくなると考えられています。特に成長期は、骨や筋肉の発達だけでなく、体全体のバランスを整えるためにも、脳のホルモン分泌リズムを維持することが欠かせません。

安定した睡眠リズムを保つことは、脳の働きを守り、成長ホルモンの分泌を間接的に支える重要な生活習慣の一つと言えるでしょう。

身長を伸ばすのに必要な睡眠時間とは?小中高校生は何時間必要?

次に、より効率よく身長を伸ばすための適正睡眠時間について、National Sleep Foundationにある論文を紹介していきます。

身長を伸ばすためには、睡眠・運動・食事などの生活習慣が非常に大事になってきます。今回はその中でも、睡眠についてお話ししていきます。

参考文献は以下です。

National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations : methodology and results summary

日本語に訳すと「国際睡眠財団による推奨睡眠時間:方法と結果について」という論文になります。

そもそもNational Sleep Foundationとは?

1990年、約20年前に設立された501の非営利慈善団体になります。その使命は、睡眠教育を通じて健康と福祉を向上させる団体です。

ここでは、このNational Sleep Foundationの論文を紹介していきます。

研究内容

National Sleep Foundationは、18名の専門家を招集して、睡眠時間の推奨に関する科学文献を評価しました。寿命全体にわたる十分な睡眠時間に関する専門家の推奨事項を決定しました。

推奨事項を決定するにあたっては

- アメリカ小児科学会

- 解剖学学会

- 産婦人科学会

など、様々な学会が協力をしています。

つまり、完全に身長のための睡眠時間というより、全年齢のための適正睡眠時間を発表している論文になります。

ただし、この中にアメリカの小児科学会などが入っているため、身長という観点も含まれているものかどうかを考えていきます。

研究結果

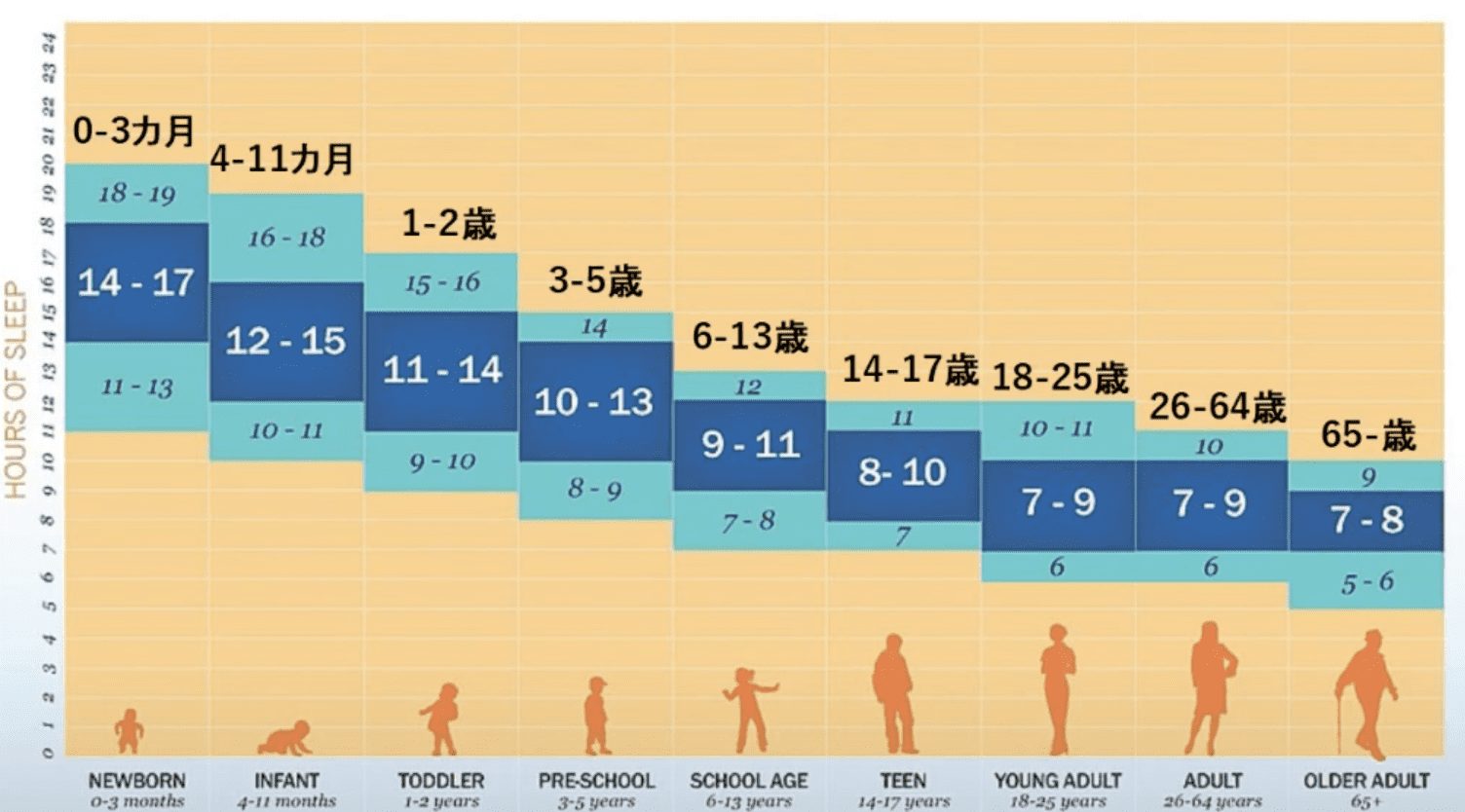

この論文の全てと言ってもいいようなグラフが、こちらになります。

こちらのグラフのタイトルはSLEEP DURATION RECOMMENDATIONS、つまり推奨睡眠時間のグラフになります。

まずこのグラフの見方を説明させて頂きます。このグラフは年齢別の適正睡眠時間を表しています。

1番左から0〜3ヶ月、4〜11ヶ月、というように右に行くにつれて年齢が上がっていき、1番右が65歳以上となります。

グラフ上、濃い青色の部分が適正睡眠時間を表しています。つまり、0〜3ヶ月の赤ちゃんであれば、14〜17時間が適正睡眠時間となります。

そして濃い青色の上下、薄い青色の部分が準適正睡眠時間を表しています。

0〜3ヶ月の赤ちゃんであれば、11〜13時間、もしくは18〜19時間が準適正睡眠時間ということになります。

左から4番目である3〜5歳の適正睡眠時間は、10〜13時間だということになります。

まずこのグラフを見て分かることとしては、右に行けば行くほど、年齢を重ねた人の方が必要な睡眠時間は減っていくことが分かります。

つまり、生まれた瞬間が最も睡眠を必要としており、そこから少しずつ必要な睡眠時間が減っていくということになります。

この中で、身長に関わるところをピックアップしていきます。

このグラフを見て分かるように、年齢による適正睡眠時間はこのようになります。

- 0〜3ヶ月:14〜17時間

- 4〜11ヶ月:12〜15時間

- 1〜2歳:11〜14時間

- 3〜5歳:10〜13時間

- 6〜13歳:9〜11時間

- 14〜17歳:8〜10時間

- 18〜25歳:7〜9時間

よく8時間寝て下さい、という事を聞く機会があるかと思います。

しかし、このNational Sleep Foundationのデータによると、8時間で足りるのは14歳以上であり、13歳以下であれば8時間でも少し睡眠時間は足りないということになります。

小学生の身長を伸ばすために必要な睡眠時間

小学生の年齢は6〜12歳です。

National Sleep Foundationのデータによると、6〜12歳に必要な睡眠時間は9〜11時間となります。つまり、小学生の身長を伸ばすために必要な睡眠時間は9〜11時間となります。

中学生の身長を伸ばすために必要な睡眠時間

中学生の年齢は12〜15歳です。

National Sleep Foundationのデータによると、12・13歳に必要な睡眠時間は9〜11時間、14・15歳に必要な睡眠時間は8〜10時間となります。

つまり、中学生の身長を伸ばすために必要な睡眠時間は8〜11時間となります。

細かく考えると

中学1・2年生(12・13歳):9〜11時間

中学生2・3年生(14・15歳):8〜10時間

このような睡眠時間となります。

高校生の身長を伸ばすために必要な睡眠時間

高校生の年齢は15〜18歳です。

National Sleep Foundationのデータによると、15〜17歳に必要な睡眠時間は8〜10時間、18歳に必要な睡眠時間は7〜9時間となります。

つまり、高校生の身長を伸ばすために必要な睡眠時間は7〜10時間となります。

細かく考えると

高校1〜3年生(15〜17歳):8〜10時間

高校3年生(18歳):7〜9時間

このような睡眠時間となります。

身長を伸ばすために睡眠の質を高める方法

身長を伸ばすためには、十分な睡眠時間だけでなく、その質を高めることも重要です。

ここでは、成長ホルモンの分泌を助けるための、日常生活で実践しやすい工夫や習慣について紹介します。

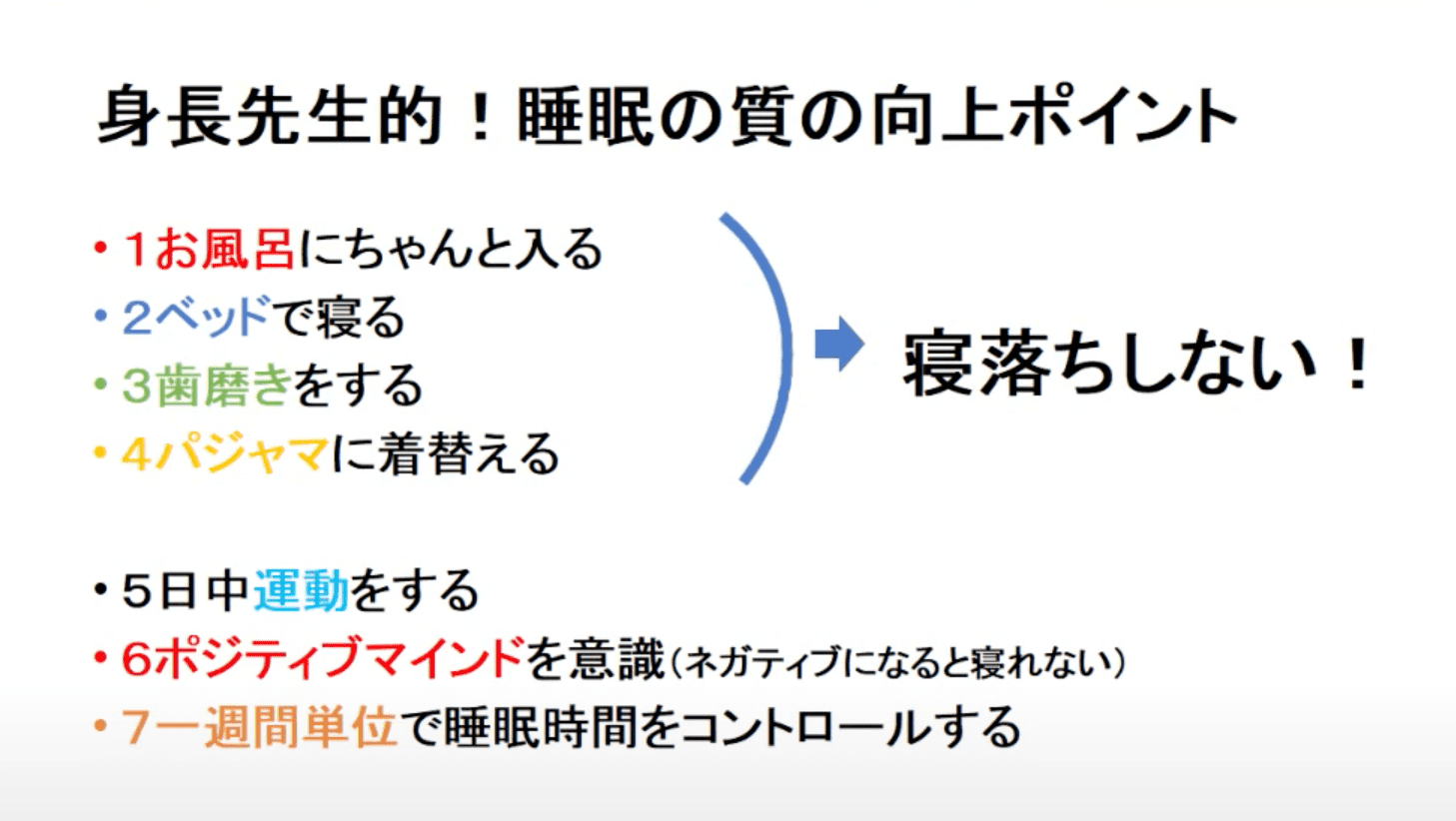

身長先生的、睡眠の質の向上ポイント

身長先生的、睡眠の質の向上ポイントを紹介させて頂きます。

「身長が伸びる寝方とは?効率よく伸ばす睡眠方法7選!」でも紹介したように、こちらの7つのポイントが挙げられます。

簡単に言うと、寝落ちはしないでください。

それぞれ詳しく説明していきます。

1:お風呂にちゃんと入る

運動して疲れて帰宅し、すぐにご飯を食べてすぐに寝てしまう、こういった事はしないようにしてください。

身体がベタベタしていると、睡眠の質は落ちますので、しっかりお風呂に入ってから寝るようにしましょう。

2:ベッドで寝る

ソファーで寝てしまうと、これもまた睡眠の質は落ちてしまいます。

しっかりベッドで寝てください。

3:歯磨きをする

歯磨きも身体と同様、ベタベタしていると睡眠の質が落ちます。

しっかり歯磨きをするように注意しましょう。

4:パジャマに着替える

やはり寝心地の良い服装、パジャマ等で寝てください。

制服で寝てしまえば睡眠の質は落ちてしまいます。

5:日中運動をする

National Sleep Foundationと同じ定義になります。

6:ポジティブマインドを意識(ネガティブになると寝れない)

子供は非常にストレスを感じます。

ストレスが強すぎて悩みに悩んでしまうと、寝る前に色んな考え事をして睡眠の質を妨げてしまいますので、常にポジティブマインドを心掛けるようにしてください。

7:一週間単位で睡眠時間をコントロールする

毎日適正睡眠時間を守れればいいですが、当然生活していれば、忙しい日や寝れない日があると思います。

それを悲観してしまっていると、それこそストレスが溜まってしまいます。

そのため、ある程度一週間単位で“適正睡眠時間×7”を目標とすると、かなり幅が広がってきますので、少し気持ちが楽になると思いますので参考にしてみてください。

睡眠が不足したときの身長や身体への影響

睡眠が不足すると、成長ホルモンの分泌量が減るだけでなく、骨や筋肉の発達、自律神経の働き、体重管理などにも影響が及ぶと言われています。

この章では、睡眠不足が成長期の体にどのような変化をもたらすのかを解説します。

成長ホルモンの分泌が減少する

睡眠不足は、成長ホルモンの分泌量を減らす大きな要因になると考えられています。成長ホルモンは単に睡眠時間の長さだけでなく、入眠後すぐに訪れる深い眠りの質にも大きく左右されます。

そのため、夜更かしや不規則な就寝リズムは、深い睡眠に入るタイミングを遅らせ、ホルモン分泌のピークを逃す原因になりやすいのです。成長期は、この分泌ピークの時間帯に十分な深睡眠を確保することで、骨や筋肉の発達をしっかり後押しできると考えられています。

逆に、ピークを逃し続ける生活が習慣化すると、身長の伸びが鈍る可能性もあるため、毎日の睡眠環境と就寝リズムを整えることが重要です。

骨の成長が止まりやすくなる

成長ホルモンの分泌が不足すると、骨の両端にある骨端線での細胞分裂が活発に行われにくくなり、骨の長さが伸びにくくなると考えられています。

特に思春期以降は、骨端線が閉じるまでの期間が限られており、このタイミングでの睡眠不足は将来的な低身長のリスクに直結しやすいとされています。成長期は一度過ぎると取り戻せない時期があるため、保護者にとっても子どもの睡眠習慣を見直すことは重要です。

十分な深い眠りを確保できるよう、就寝時間や生活リズムを整えることが、骨の成長を支える大切なサポートになります。

自律神経やホルモンバランスが乱れる

睡眠不足が続くと、自律神経の働きが乱れ、体のさまざまな機能に悪影響が及ぶと考えられています。自律神経は、食欲や代謝、ホルモン分泌などをコントロールしており、そのリズムの乱れは体の成長リズムの乱れと直結します。

成長期の子どもにとって、自律神経のバランスが崩れることは、食事量や栄養吸収効率の低下、代謝の不安定化などにつながりやすくなります。また、ホルモンバランスの乱れは、骨や筋肉の発達にも影響を与える可能性があります。

心身のバランスを整えるためにも、規則正しい睡眠リズムを維持することが、健やかな成長の土台になるのです。

太りやすくなる・食欲が乱れる

睡眠不足が続くと、「グレリン」という食欲を増進させるホルモンが増え、一方で「レプチン」という満腹感を伝えるホルモンが減少すると言われています。その結果、食欲が強まり、必要以上に食べてしまう傾向が高まります。

過食が続くと肥満につながり、生活習慣の乱れを引き起こしやすくなります。さらに、肥満は思春期早発のリスクを高め、性ホルモンの分泌が早まりやすくなります。これにより骨端線の閉鎖が早まり、身長の伸びが止まりやすくなる可能性があるのです。

成長期の肥満は単なる体型の問題にとどまらず、将来の最終身長に影響を与えるリスク要因とも考えられています。そのため、十分な睡眠をとることでホルモンバランスを整え、食欲の乱れを防ぐことは、健康的な成長を支えるためにも大切です。

身長と睡眠に関するよくある質問

身長と睡眠の関係については、多くの方が日常的に疑問を持っています。

ここでは、特によく寄せられる質問を取り上げ、研究や専門家の見解をもとに分かりやすく解説します。

夜更かしと身長は関係ないですか?

夜更かしと身長の関係については、はっきりと「関係がある」と考えられています。

理由の一つは、成長ホルモンの分泌ピークを逃してしまうことです。成長ホルモンは入眠後すぐの深い眠りで多く分泌されますが、就寝時間が遅くなると、このピークのタイミングがずれたり短くなったりします。

また、夜更かしは生活リズムの乱れを招き、睡眠の質自体も低下しやすくなります。「トータルの睡眠時間が同じなら問題ない」というのは誤解であり、成長期においては眠る時間帯も非常に重要です。

さらに、夜型の生活が続くことで、ホルモンバランスが崩れ、思春期早発のリスクが高まる可能性もあるとされています。

そのため、成長期はできるだけ早めの就寝を心がけ、生活リズムを整えることが、将来の身長の伸びを支える大切なポイントです。

寝まくると身長は伸びますか?

「たくさん寝れば身長が伸びる」という単純な関係ではないと考えられています。

身長の伸びには、良質な睡眠、適切な生活リズム、そして年齢に応じた十分な睡眠時間がそろうことが重要です。さらに、日中の運動や活動量、バランスの取れた栄養摂取、成長ホルモンや性ホルモンの分泌など、複数の要素がかかわっています。

つまり、「寝るだけ」で身長が伸びるわけではありませんが、反対に睡眠が不足すると、骨や筋肉の発達が妨げられ、確実に伸びにくくなるとされています。

成長期は、睡眠を柱としながら、運動や食事も組み合わせて総合的に体を育てることが大切です。

まとめ

身長と睡眠の関係は、時間の長さだけでなく「質」と「リズム」が大きく関わっています。特に成長ホルモンは入眠後すぐの深い眠りで多く分泌され、骨端線の働きを通じて骨の伸長を助けます。

逆に、夜更かしや生活リズムの乱れ、慢性的な睡眠不足はホルモン分泌を妨げ、骨や筋肉の発達を阻害する可能性があります。

成長期においては、年齢に応じた十分な睡眠時間の確保と、就寝・起床時刻を一定に保つことが重要です。また、睡眠だけでなく、日中の活動や運動、栄養バランスの取れた食事といった要素も組み合わせることで、健やかな成長を支える土台が整います。

・両親の身長が低く、子どもの発育に不安がある

・身長を伸ばしたいが適切なサポート方法を知りたい

・他の医院では、「特に治療の必要はありません」と断られた

東京神田整形外科クリニックの小児身長治療ならば、将来160センチまで成長する予定のお子さんが、しっかり治療を受ければ最大で+15センチぐらいの身長を目指せます。

5〜15歳のお子さんを対象に治療を提供しておりますので、今後も身長について悩まれるときは、ぜひご検討ください。

また、身長先生こと、医院長の田邊がお子さんの将来の身長を予測する「身長先生の身長診断」も完全予約制でご用意しています。お子さんの身長を伸ばしていきたいと考えるときは、ご確認ください。

監修者

院長 (全日出勤)

田邊 雄 (たなべ ゆう)

経歴

2011年 金沢医科大学卒業

2018年 日本整形外科学会認定整形外科専門医取得

2018年 順天堂大学博士号取得

2020年 東京神田整形外科クリニック開業

再生医療リードドクター (毎週月曜日、第1・3・5土曜日勤務)

横田 直正 (よこた なおまさ)

経歴

平成11年3月 国立浜松医科大学医学部卒業

平成11年4月~平成18年12月 東京大学医学部整形外科在籍

平成11年5月~平成11年12月 東京大学医学部付属病院整形外科

平成12年1月~平成12年6月 東京逓信病院麻酔科

平成12年7月~平成13年6月 三楽病院整形外科

平成13年7月~平成14年12月 都立広尾病院整形外科

平成15年1月~平成16年6月 東芝林間病院整形外科

平成16年7月~平成17年9月 多摩北部医療センター整形外科

平成17年10月~平成18年9月 都立墨東病院リウマチ膠原病科

平成18年10月~平成19年12月 東京逓信病院整形外科

平成19年7月~平成27年2月 太秦病院整形外科リウマチ科

平成27年3月~平成29年3月 富士見病院整形外科

平成28年6月~平成29年3月 東京ひざ関節症クリニック銀座(院長)

平成29年4月~令和3年4月 東京ひざ関節症クリニック新宿(院長)

令和3年5月~ 総合クリニックドクターランド、新山手病院など

医師 (水曜日勤務)

斎藤 吉由 (さいとう よしゆき)

経歴

1989年 久留米大学 医学部卒業

1990-2000年 久留米大学整形外科医局

2000年-

クリニックヨコヤマ 副院長

泉ガーデンクリニック 整形外科医長

東京ミッドタウンクリニック 整形外科部長

医療法人財団 百葉の会 銀座医院 副院長 等を歴任