ストレスは身長の伸びに影響する?意外な関係性と低身長の原因を解説| 低身長治療・再生医療なら東京神田整形外科クリニック

「ストレスって身長の成長に関係ある?」「習い事や勉強で子どもにストレスが溜まっているのではないかと心配している。」

実は、強いストレスはホルモンバランスや睡眠に影響を与え、結果的に身長の伸びを妨げることがあります。成長期における心と体の健康は密接に関係しているのです。

この記事では、ストレスと身長の関係性を科学的に解説し、プレッシャー・家庭環境・人間関係など具体的なストレス要因、さらに身長を伸ばすためにできる生活習慣や小児身長治療の選択肢まで紹介します。

ストレスと身長の関係性

成長期の子どもにとって、ストレスは心だけでなく体にも大きな影響を及ぼすことがあります。

特に、成長ホルモンの分泌や睡眠の質と深く関係しており、強いストレス状態が続くと身長の伸びが一時的に停滞することもあると言われています。

ここでは、ストレスと身長の関係性を科学的な視点からわかりやすく解説していきます。

身長が伸びる仕組み

子どもの身長は、骨の両端にある「成長板(骨端線)」が新しい骨をつくることで少しずつ伸びていきます。

成長板は、骨と骨の間にある柔らかい軟骨組織で、ここが活発に働くことで骨の長さが伸び、結果として身長が高くなります。

この成長板の働きを支えているのが「成長ホルモン」です。

成長ホルモンは脳の下垂体から分泌され、体の修復や代謝にも関わっています。

特に、深い眠りの時間(ノンレム睡眠)で最も多く分泌されるため、睡眠の質が低下すると身長の伸びにも影響を及ぼすと考えられています。

また、運動による刺激や、たんぱく質・ミネラル・ビタミンなどの栄養状態も成長ホルモンの分泌に関係しています。

つまり、身長が伸びる仕組みは単に遺伝だけではなく、「成長板」「成長ホルモン」「生活習慣」という3つの要素がバランスよく働くことで成立しているのです。

低身長とは

日本小児内分泌学会の基準では、同年代かつ同性の子どもと比べて身長が「−2SD(標準偏差)以下」の場合を「低身長」と定義しています。

これは、統計的に見ると同じ年齢の子ども100人のうち下位2〜3人ほどに該当する高さです。

ただし、「低身長」といっても必ずしも病気が原因とは限りません。

遺伝的な体質や、成長のスピードが一時的にゆるやかである場合も多く見られます。

そのため、まずは成長のペースが標準的かどうか、また他の発育指標(体重や思春期の進行など)とのバランスを確認することが大切です。

一方で、ホルモンの分泌異常や慢性的な疾患、栄養不足などが背景にあるケースもあります。

成長の停滞が続く場合には、早めに医療機関で成長の状況を確認し、適切なサポートを受けることが望ましいとされています。

参照:日本小児内分泌学会「低身長」

ストレスが身長に与える影響

過度なストレスは、自律神経やホルモンのバランスを乱し、成長ホルモンの分泌を妨げる可能性があるといわれています。

成長ホルモンは、身長を伸ばすうえで重要な役割を担っているため、ストレスによってその分泌が減少すると、結果的に成長のスピードが遅くなることがあります。

特に、精神的なストレスが強く長期間続く場合、「心因性低身長」と呼ばれる状態になることがあります。

これは、身体的な病気がないにもかかわらず、心理的な要因によって成長が一時的に止まってしまう状態です。

また、ストレスが続くと、食欲の低下や睡眠の質の低下にもつながり、間接的に成長を妨げることもあります。

成長ホルモンは主に睡眠中に分泌されるため、夜遅くまでのスマートフォン使用や緊張した状態が続く生活習慣も、成長期の子どもにとっては注意が必要です。

このように、ストレスは単に心の問題にとどまらず、体の成長にも大きく関わります。

日常生活の中でストレスをうまく解消し、心身のバランスを整えることが、健やかな成長のために大切だといえるでしょう。

身長に影響を与えるストレスの種類とは

一口にストレスといっても、その原因や感じ方は子どもによってさまざまです。

学校生活や家庭環境、人間関係など、日常の中で小さなストレスが積み重なることで、心と体のバランスが乱れることがあります。

ここでは、身長の伸びに影響を与える代表的なストレスの種類について、具体的な場面を交えながら解説していきます。

勉強、受験などのプレッシャー

勉強や受験によるプレッシャーは、子どもにとって大きなストレスのひとつです。

真面目な性格の子どもほど「頑張らなければ」「失敗してはいけない」と強く感じやすく、その緊張状態が長く続くと、心身に負担がかかります。

このような過度なプレッシャーは、自律神経のバランスを乱し、睡眠不足や食欲の低下を招くことがあります。

特に、夜遅くまで勉強する習慣や、塾通いによって生活リズムが不規則になると、成長ホルモンの分泌が十分に行われなくなるおそれがあります。

小学校受験や中学受験の時期は、成長にとっても重要なタイミングです。

そのため、勉強の量やスケジュールだけでなく、「休息の質」も意識することが大切です。

集中する時間とリラックスする時間のメリハリをつけることで、プレッシャーをうまくコントロールし、身長の伸びを支える環境を整えることができるでしょう。

家庭環境が良くなく休まらない

家庭は本来、子どもにとって安心して心を休められる場所であるべきですが、家庭内の不和や親同士の口論、過度な叱責などが続くと、子どもは常に緊張した状態で過ごすことになります。

こうした家庭環境のストレスは、たとえ本人が表面上は平静を装っていても、心の奥で不安や恐怖として蓄積されていくものです。

慢性的なストレス状態が続くと、自律神経の働きが乱れ、睡眠の質が下がったり、食欲が安定しなかったりします。

結果として、成長ホルモンの分泌にも影響が及び、身長の伸びが停滞するケースもあるといわれています。

また、家庭内で安心感が得られない子どもは、外でもストレスを抱えやすくなる傾向があります。

親が忙しくても、短い時間でも子どもの話を丁寧に聞いたり、温かい言葉をかけたりすることで、子どもは心理的な安定を取り戻します。

家庭が安心できる場所であることが、成長期の心と体を健やかに保つうえで欠かせない要素なのです。

いじめやSNSなどで友人関係に悩んでいる

学校での人間関係やSNSによるトラブルは、現代の子どもたちにとって深刻なストレスの原因になっています。

特に、いじめや仲間外れ、SNS上での誹謗中傷などは、想像以上に強い心理的負担を与えます。

相手の何気ない言葉や反応を気にしてしまい、常に緊張した状態が続くと、心のエネルギーが消耗してしまうのです。

このようなストレスが長期間続くと、気分の落ち込みや不眠、食欲不振といった症状が現れることがあります。

これらは一見メンタル面の問題に見えますが、実際には体の成長にも影響を及ぼすことがあります。

なぜなら、睡眠不足や栄養の偏りは、成長ホルモンの分泌を妨げる要因となるからです。

また、SNSによる人間関係のストレスは24時間続くという特徴があります。

学校から帰ってもスマートフォンを通じて他人の反応にさらされ続けるため、心が休まる時間が少なくなっている子どもも少なくありません。

こうした環境では、精神的な負担を軽減するためのサポートや、スマートフォンの使い方を見直すことが重要です。

友人関係のストレスを和らげ、安心して過ごせる時間を増やすことが、健やかな成長につながります。

ストレス以外で身長に影響を与える要因

身長の伸びにはストレスだけでなく、さまざまな身体的要因も関わっています。

成長ホルモンは深い眠りの時間帯に多く分泌され、骨や筋肉の発達を促す大切な働きを担っています。

しかし、この分泌が不足したり、生活リズムの乱れなどで分泌のタイミングがずれたりすると、成長のスピードが遅くなることがあります。

ここでは、ストレス以外で身長の伸びに影響を与える主な要因について解説していきます。

体質によるもの

両親が小柄な場合、子どもも同じように背が低めになることもあります。病気ではなく体質的な特徴によるものです。

ただ、これは生活習慣や環境によって成長のポテンシャルを引き出すことは十分に可能です。

体質性低身長の子どもは、成長のスピードが緩やかであっても、思春期の終わりまでにしっかりと伸びるケースも多く見られます。

そのため、焦って特別な対策をとるよりも、規則正しい生活や栄養バランスの取れた食事、適度な運動を心がけることが重要です。

また、成長の経過を定期的に記録し、同年代の平均値と比べて大きな遅れがないかを確認することで、安心して経過を見守ることができます。

体質による低身長の場合は、無理に成長を促そうとするよりも、子どもの個性として受け止めながら、健康的な成長環境を整えることが何より大切です。

疾患によるもの

低身長の背景には、まれに病気やホルモンの異常が関わっている場合もあります。

代表的なものとして、甲状腺機能低下症、成長ホルモン分泌不全症、そして染色体異常(ターナー症候群など)が挙げられます。

これらの疾患は、成長ホルモンの分泌や骨の発達を妨げることで、身長の伸びを抑えてしまう可能性があります。

たとえば、甲状腺機能低下症では代謝が落ち、体全体の成長速度が遅くなる傾向があります。

成長ホルモン分泌不全症では、脳の下垂体から分泌される成長ホルモンが不足するため、骨の成長が十分に促されません。

また、ターナー症候群のような染色体異常では、骨の成長だけでなく思春期の発達にも影響が及ぶことがあります。

このような疾患が疑われる場合は、早い段階で医療機関に相談し、成長の経過やホルモンの分泌状態を確認することが大切です。

早期に適切な対応を行うことで、成長のサポートを受けられるケースも少なくありません。

重要なのは、焦らず現状を正しく把握し、子どもの成長を長期的な視点で見守ることです。

栄養が不足している

成長期の子どもにとって、栄養は身長の伸びを支えるもっとも重要な基盤のひとつです。

中でも、たんぱく質・カルシウム・ビタミンDは、骨の発育や成長ホルモンの働きに深く関わる栄養素です。

これらが不足すると、骨の形成が十分に進まず、身長の伸びが鈍くなる可能性があります。

たとえば、たんぱく質は筋肉や骨を構成する基本成分であり、肉・魚・卵・豆類などからしっかり摂取することが大切です。

カルシウムは骨の材料となり、牛乳や小魚、チーズなどに多く含まれています。さらに、ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける役割があるため、魚類やきのこ類、そして日光を浴びることで体内でも合成されます。

一方で、過度なダイエットや偏った食生活が続くと、これらの栄養素が不足し、成長に悪影響を及ぼすことがあります。

特に思春期前後は成長スパートの時期にあたるため、毎日の食事から必要なエネルギーと栄養をしっかり摂ることが欠かせません。

食事のリズムを整え、バランスよく多様な食品を取り入れることが、健康的な身長の伸びを支える第一歩といえるでしょう。

身長を伸ばすためのできること

身長の伸びは、遺伝だけでなく日々の生活習慣によっても大きく左右されます。

特に成長期の子どもにとっては、十分な睡眠、栄養バランスの取れた食事、そして体を動かす習慣がそろうことで、成長ホルモンがより活発に働くといわれています。

ここからは、身長をできる限り伸ばすために意識したい生活のポイントを具体的に紹介していきます。

十分に睡眠をとる

身長を伸ばすうえで、質の高い睡眠は欠かせません。

成長ホルモンは眠り始めてから約90分間の「深い睡眠(ノンレム睡眠)」のタイミングで最も多く分泌されます。

そのため、夜更かしや不規則な生活が続くと、成長ホルモンの分泌リズムが乱れ、結果的に身長の伸びが鈍くなる可能性があります。

睡眠の質を高めるには、早寝早起きの習慣を整えることが大切です。

就寝の1時間前にはスマートフォンやテレビなどの強い光を避け、照明を落としてリラックスできる環境をつくるとよいでしょう。

また、寝室を暗く静かに保つことで、より深い眠りにつきやすくなります。

年齢ごとの適正な睡眠時間は次の通りとされています。

- 0〜3ヶ月:14〜17時間

- 4〜11ヶ月:12〜15時間

- 1〜2歳:11〜14時間

- 3〜5歳:10〜13時間

- 6〜13歳:9〜11時間

- 14〜17歳:8〜10時間

- 18〜25歳:7〜9時間

特に成長期の子どもは、最低でも9時間以上の睡眠を確保することが理想です。

規則的な睡眠習慣を身につけることで、成長ホルモンがしっかりと働き、健康的な身長の伸びをサポートしてくれるでしょう。

栄養バランスの取れた食事をとる

身長を伸ばすためには、体の土台をつくる「栄養バランスの取れた食事」が欠かせません。

特に意識したいのが、たんぱく質・カルシウム・亜鉛といった栄養素です。

これらは、骨や筋肉の発達、そして成長ホルモンの働きを助ける重要な役割を担っています。

たんぱく質は、骨や筋肉をはじめ、成長に関わるあらゆる組織の材料となります。

肉や魚、卵などを日常的に取り入れるとよいでしょう。

カルシウムは骨の形成に欠かせない栄養素で、牛乳・ヨーグルト・小魚などに多く含まれます。

また、カルシウムを効率よく体に吸収させるためには、ビタミンDを含む食材(鮭、しらす、きのこ類など)を一緒に摂ることが理想的です。

さらに、亜鉛は細胞分裂や成長ホルモンの合成に関係しており、肉類や牡蠣、ナッツなどから摂取できます。

食事の中でこれらの栄養素をバランスよく組み合わせることで、骨の発育を助け、身長の伸びをサポートする体の基盤を整えることができます。

極端な偏食や無理なダイエットは、栄養不足によって成長を妨げる原因にもなります。

毎日の食事を通して「体を育てる意識」を持つことが、健やかな成長を支える第一歩といえるでしょう。

適度の運動する

身長の伸びを促すためには、日常的に体を動かすこともとても重要です。

運動によって骨に適度な刺激が加わると、成長板(骨端線)の働きが活発になり、骨の形成が進みやすくなるといわれています。

特に、ジャンプやランニングなどの動作は下半身の骨に直接刺激を与えるため、成長期の子どもにとって効果的な運動です。

たとえば、バスケットボールや縄跳びのようにジャンプを繰り返す運動、サッカーや陸上競技のように走る機会が多い運動は、骨に「縦方向の力」が加わるため、成長板を刺激しやすいと考えられています。

加えて、外での運動は太陽光を浴びることで体内のビタミンD合成を促し、カルシウムの吸収を助ける効果もあります。

一方で、過度なトレーニングや疲労の蓄積は逆効果になることがあります。

特に、筋肉や関節への負担が大きすぎると、成長板にダメージを与えるおそれもあるため、運動の強度や頻度には注意が必要です。

「よく食べ、よく眠り、よく動く」という生活リズムを整えることで、成長ホルモンがより活発に分泌され、健やかな身長の伸びにつながります。

小児身長治療を検討する

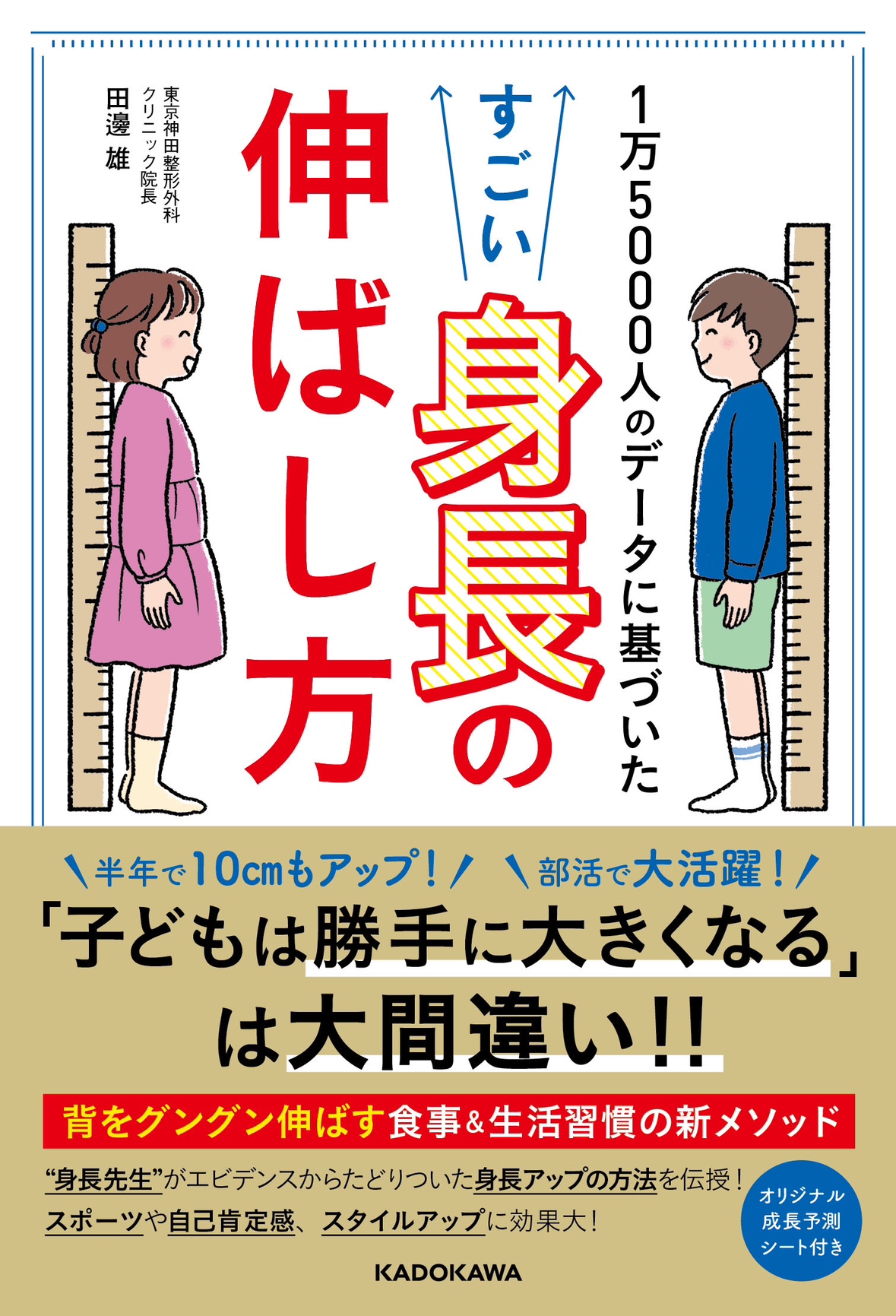

身長の伸びに悩む方や「もう少し伸ばしたい」と考えている方には、東京神田整形外科クリニックの身長先生®︎による小児身長治療外来がおすすめです。

当院では、生活習慣の改善から成長ホルモン補充療法まで、一人ひとりの成長段階に合わせたサポートを行っています。

受診の推奨年齢は、男性が5〜14歳0ヶ月、女性が5〜13歳0ヶ月。

初診では、現在の成長データをもとに将来の予測身長を算出し、治療の必要性や方向性を丁寧に説明します。

治療は、主に成長ホルモン補充療法を中心に行い、体重や年齢に応じて投与量を調整します。

病気ではないけれど身長に悩む「特発性低身長」にも対応しており、自費診療での相談も可能です。

また、YouTubeチャンネル「身長先生」では、成長の仕組みや生活習慣の工夫をわかりやすく紹介しています。

お子さまの将来の成長を前向きに考えたい方は、まずは一度ご相談ください。

小児身長治療に関しては、こちらのYouTubeで詳しく解説しましたので合わせてご確認ください。

身長先生の成長シートならば将来の身長を予測できる!

「自分の子どもは、将来どのくらいまで身長が伸びるのだろう?」そんな疑問を持つ方におすすめなのが、身長先生®︎オリジナルの「成長シート」です。

このシートを使うことで、現在の身長と月齢から将来の予測身長を簡単に確認できます。

使い方はとてもシンプルで、お子さまの身長に印をつけてそのまま下にたどるだけ。

平均的な成長曲線をもとに、最終的なおおよその身長が一目でわかる仕組みになっています。

また、早熟や晩熟といった個人差を考慮しながら確認できるのも特徴です。

成長シートはLINEから無料でダウンロード可能です。

LINEで「成長シート希望」とメッセージを送るだけで、PDFデータが届きます。

印刷して手元に置いておくと、日々の成長記録をつけながら経過を確認することもできます。

まずは成長シートでお子さまの将来の身長を予測してみましょう。

成長の可能性を「見える化」することで、生活習慣の見直しや治療検討の第一歩につながります。

身長とストレスに関するよくある質問

身長の伸びに関しては、「自分はまだ伸びるの?」「親のどちらに似るの?」「ストレスで止まってしまった場合はどうすればいいの?」など、さまざまな疑問を持つ方が多いものです。

ここでは、身長とストレスに関して特によく寄せられる3つの質問を取り上げ、成長のサインや遺伝の影響、そして心因性低身長への向き合い方についてわかりやすく解説していきます。

まだ身長が伸びるサインは?

まだ身長が伸びるかどうかを判断するには、成長曲線の推移を見るのがもっとも確実です。

一般的に、年間で4〜5cm以上の伸びが続いている場合は、成長期が継続していると考えられます。

特に思春期前後では個人差が大きく、成長スパートの時期がやや遅れて訪れる子どもも少なくありません。

また、身長の伸びが止まりかけているように見えても、完全に成長が終了したとは限りません。

実際には、骨の内部にある「成長板(骨端線)」が閉じていない限り、伸びる余地が残っています。

医療機関では、骨年齢検査によって成長板の状態を確認し、今後の成長可能性をより正確に判断することができます。

家庭では、靴や服のサイズが短期間で変わる、夜間によく眠っている、食欲が旺盛になっているなども、成長が続いているサインといえるでしょう。

焦らず、生活リズムを整えながら成長を見守ることが大切です。

参照:日本小児内分泌学会「日本人小児の体格の評価」

身長は母親と父親どちらの影響が強いですか?

身長は、母親・父親のどちらか一方だけでなく、両方の遺伝を影響受けることがあるといわれています。

一般的な目安として、最終身長は「両親の平均身長±6.5cm」の範囲に収まることがあります。

具体的には、男の子の場合は「(父親の身長+母親の身長+13cm)÷2」、女の子の場合は「(父親の身長+母親の身長−13cm)÷2」でおおよその予測身長を算出できます。

ただし、これはあくまで目安であり、身長は遺伝だけでは決まりません。実際には生活習慣・睡眠・栄養・運動といった環境要因も大きく関わります。

たとえば、両親が小柄でも、バランスの取れた食事や十分な睡眠、運動習慣が整っている子どもは平均以上に成長することもあります。

逆に、遺伝的に高身長の家庭でも、ストレスや生活リズムの乱れによって成長が抑えられることもあります。

つまり、遺伝はあくまで「土台」にすぎません。

家庭の環境づくりや日常生活の工夫によって、その可能性を最大限に引き出すことができるのです。

両親の遺伝に関しては、こちらのYouTubeで詳しく解説しましたので合わせてご確認ください。

参照:Clinical Pediatric Endocrinology

心因性低身長の治し方は?

心因性低身長の改善には、まず安心して過ごせる環境を整えることが何より大切です。

これは、身体の問題というよりも、精神的なストレスが成長ホルモンの分泌を妨げている状態であるためです。

家庭内の不和や学校での人間関係など、子どもが不安を感じる要因を少しずつ取り除き、心が落ち着ける時間を増やすことが第一歩となります。

心理的な緊張がほぐれて安心感を取り戻すと、ホルモンバランスが整い、自然と身長の伸びが再開するケースもあります。

また、親が子どもの話をじっくり聞き、否定せず受け止める姿勢を持つことも、心理的な安定につながります。

必要に応じて、心理士や小児科の専門医などに相談し、客観的なサポートを受けることも有効です。

心因性低身長は、焦らず丁寧に心のケアを行うことで改善することが多く、安心できる環境づくりこそが、成長の回復への近道といえるでしょう。

まとめ

子どもの身長の伸びには、遺伝的な要素だけでなく、ストレスや生活習慣、栄養状態など多くの要因が関わっています。

過度なストレスは自律神経やホルモンのバランスを崩し、成長ホルモンの分泌を妨げることがあるため、心のケアも成長の一部として考えることが大切です。

一方で、十分な睡眠、栄養バランスの取れた食事、適度な運動といった基本的な生活習慣を整えることで、成長ホルモンがしっかりと働き、自然な身長の伸びを支えることができます。

もし成長のペースに不安を感じた場合は、無理に焦らず、まずは安心できる環境づくりから始めてみましょう。

そして、必要に応じて専門家に相談し、成長の可能性を見極めることが重要です。

「もっと身長を伸ばしたい」「周囲と差があることが気になる」といった場合には、小児身長治療という選択肢も検討することができます。

他の医院では、「特に治療の必要はありません」と断られた場合も、東京神田整形外科クリニックへご相談ください。

東京神田整形外科クリニックの身長先生®︎による身長先生式成長ホルモン治療®︎ ならば、将来160センチまで成長する予定のお子さんが、しっかり治療を受ければ最大で+15センチぐらいの身長を目指せます。

5〜15歳のお子さんを対象に治療を提供しておりますので、身長について悩まれるときは、ぜひご検討ください。

身長先生®︎がお子さんの将来の身長を予測する「身長先生の身長診断®︎」も完全予約制でご用意しています。お子さんの身長を伸ばしていきたいと考えるときは、ご確認ください。

監修者

院長 (全日出勤)

田邊 雄 (たなべ ゆう)

経歴

2011年 金沢医科大学卒業

2018年 日本整形外科学会認定整形外科専門医取得

2018年 順天堂大学博士号取得

2020年 東京神田整形外科クリニック開業

再生医療リードドクター (毎週月曜日、第1・3・5土曜日勤務)

横田 直正 (よこた なおまさ)

経歴

平成11年3月 国立浜松医科大学医学部卒業

平成11年4月~平成18年12月 東京大学医学部整形外科在籍

平成11年5月~平成11年12月 東京大学医学部付属病院整形外科

平成12年1月~平成12年6月 東京逓信病院麻酔科

平成12年7月~平成13年6月 三楽病院整形外科

平成13年7月~平成14年12月 都立広尾病院整形外科

平成15年1月~平成16年6月 東芝林間病院整形外科

平成16年7月~平成17年9月 多摩北部医療センター整形外科

平成17年10月~平成18年9月 都立墨東病院リウマチ膠原病科

平成18年10月~平成19年12月 東京逓信病院整形外科

平成19年7月~平成27年2月 太秦病院整形外科リウマチ科

平成27年3月~平成29年3月 富士見病院整形外科

平成28年6月~平成29年3月 東京ひざ関節症クリニック銀座(院長)

平成29年4月~令和3年4月 東京ひざ関節症クリニック新宿(院長)

令和3年5月~ 総合クリニックドクターランド、新山手病院など