14歳やや早熟の場合あと何センチ伸びる?モニターの症例を用いて身長予測

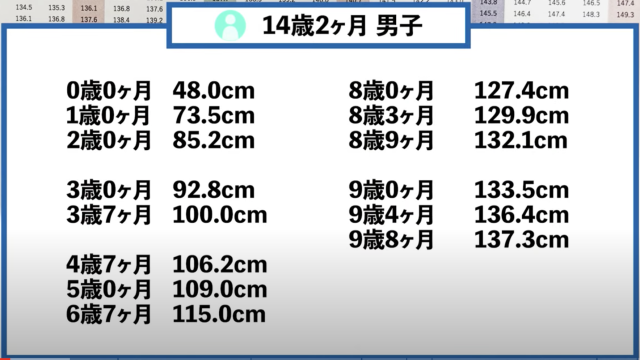

今回は14歳2ヶ月の男子の患者さんをモニターとして、実際の成長記録を元に身長予測を行なっていきます。

前回身長予測を行なったモニター患者さんの記事はこちらから読めます。

今回はモニター患者さんは14歳の中でも平均よりやや早熟寄りという内容になりますので、皆さんの参考になるのではないかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事は身長先生のYouTubeチャンネル内の動画「【14歳2ヶ月168.4cm男】身長を伸ばす方法~やや早熟の場合あと何センチ伸びる?~」の内容を元に作成した記事です。

最終身長を予測していくには

それでは今回は14歳2ヶ月、男性のモニターさんの症例を一緒に見ていき、自分が受診しているかのように見ていただいて、ぜひ参考にしていただけるといいのではないでしょうか。

では将来的に何cmになるのかを予測していきます。

いただいたデータはこちらです。

ということで、まず最終身長を予測するときにどういう風に予測をしていくのかということを、またいつも通りお伝えしていきたいと思います。

最終身長を予測する時は5個の項目を総合します。

①現在の身長

②過去の身長

③レントゲン検査

④思春期症状

⑤両親の身長

これらに対して採血の結果をもってその内容を補正していくというのが私のやり方になりますので、今回もその方式でやっていきたいと思います。

①現在の身長

ということでいつも通り成長シートを使っていきます。

最近ついに商標登録も済みましたので、レベルが上がったという表現もできるかもしれません。

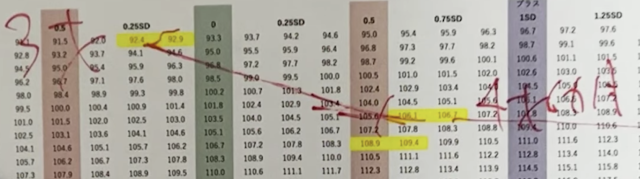

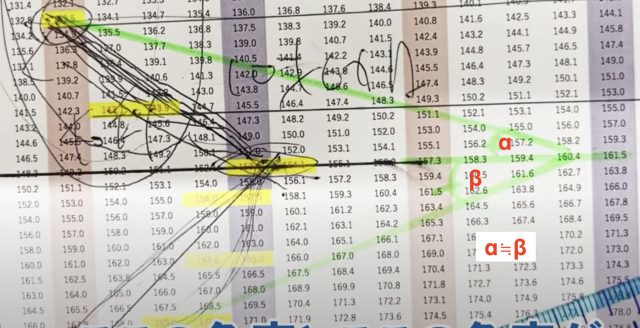

成長シートは日本人の平均的な身長の伸びを表にしたものです。

この表を使うと統計学的に平均的に伸びていくペースだったり、色んな傾向を掴むことができます。

成長シートご希望の方は、身長先生の公式LINEからご自身でダウンロードすることができます。

簡単に身長が予測できるようなシートになりますので、ぜひお試しください。

それではこの子のデータを実際に見ていきましょう。

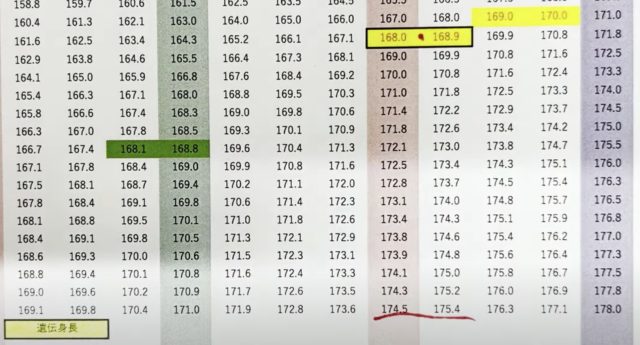

ご来院いただいた時は14歳2ヶ月だったわけですが、その時が168.4cmですので成長シートに当てはめるとこちらになります。

表1

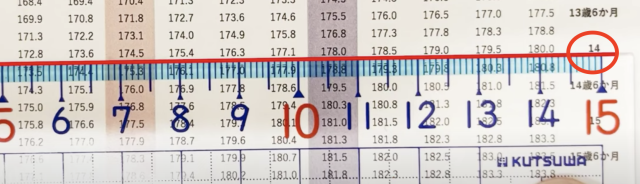

この表の使い方はとても簡単です。

14歳1ヶ月であれば、14歳のラインに合わせてください。

表2

14歳2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月であればこちらです。

表3

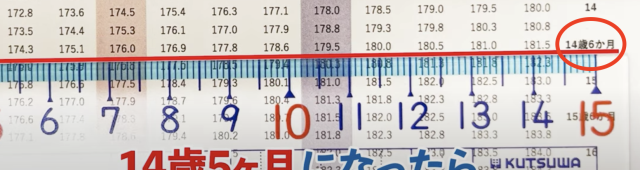

14歳5ヶ月になったら14歳6ヶ月のラインに合わせてください。

表4

このように表を使っていきます。

今回は14歳2ヶ月なので、14歳と14歳6ヶ月の間のラインになります。

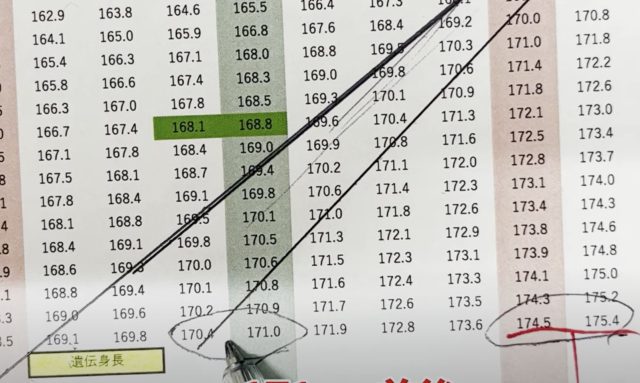

平均的に伸びていけば174.5〜175.4cmになることが予想されます。

ただし、これはあくまでも日本人の平均的に伸びたらということになります。

例えば同じように14歳2ヶ月の子を全国から1万人集めてきたら、おそらく最終的な平均値は174.5〜175.4cmに落ち着くと思います。

ただし当然ですが個人差があるわけですので、その個人差がどういう風になっていくのかを次は予測していきます。

例えば早熟という表現であれば、表の左にシフトするタイプですし、晩熟という表現であれば右にシフトするタイプになりますので、どちら側に行くタイプなのかを2番目以降で検証していく形になります。

②過去の身長

今回はかなり詳細なデータをいただいております。

まず初めのデータが3歳のデータになります。

そして次が4歳6ヶ月のデータです。

表で見てみるとかなり右にシフトしていることが分かります。

表5

これはよくあります。

基本的に私の考えとしては、5歳までには非常にキャッチアップしやすいと考えています。

当然小さく産まれた子とかはある程度は将来も小さくなる可能性がある、という風にも言えるわけなんです。

しかし多くの場合は大体5歳ぐらいまでに大幅にキャッチアップして、その子が元々持っているサイズ感に追いつきます。

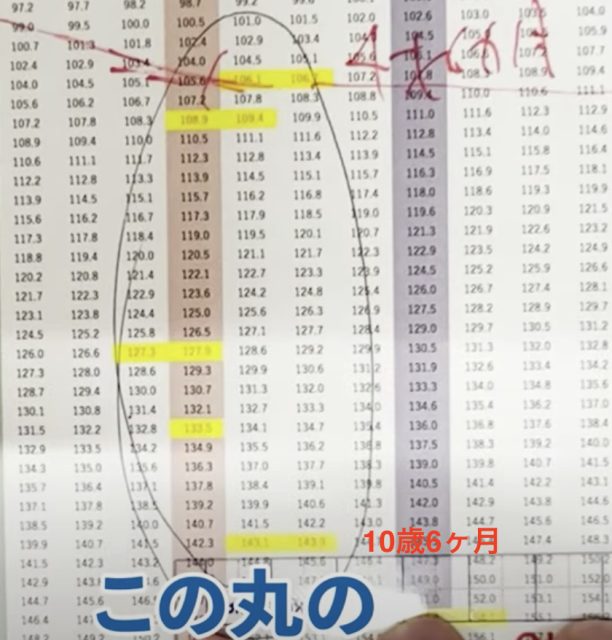

それに対して1つ目の丸が、表6のこのようになります。

表6

この丸の最後の緑のところを見てみると10歳6ヶ月、いわゆる小学校の高学年にあたります。

5歳程度〜小学校の高学年までが1つの丸、そしてそこからやや上昇していきます。

そしてここでトップをついて、緩やかに落ちていくカーブになります。

表7

厳密に見てみると、9歳0ヶ月の133.5cmから少し上がっていると捉えられるかもしれません。

その場合、比較的早い段階から少し上り調子というところで、よくあるところの典型的な早熟のグラフと言えます。

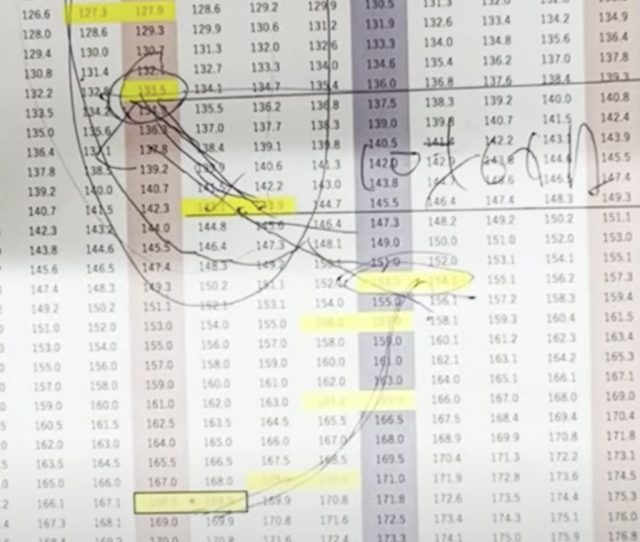

次にどういう風に先のグラフが形成されるか、というのを予測してみましょう。

まず右にシフトしてトップをついてから、今回結構カーブ感もありますが、基本的には直線的に進むことが多いです。

カーブのところは誤差ぐらいの気持ちでいきましょう。

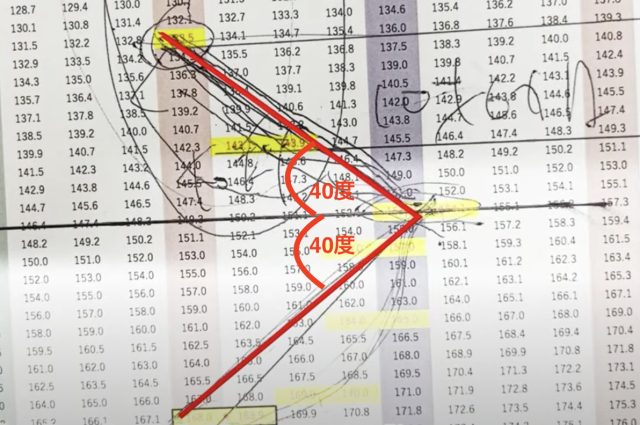

そこでよく見る方法としては、今回は153.5cmが頂点なわけですから、そこに横線を引きます。

線を引いたらこれと対称に、線が伸びていくと予想できます。

133.5cmから153.5cmに向かっては40度ぐらいですので、反対も同じように40度ぐらいの期待値になってくるというわけです。

表8

このように、左右対称に形成されることが多いです。

他のお子さんを見てもそういった傾向が強いです。

例えばもっとカーブの強いお子さんもいらっしゃると思います。

もし以下の表6のようなカーブの伸びの子がいらっしゃったら、反対側も同じような角度でカーブを描いていきます。

表9

ここのカーブ感はすごく大事です。

このように、左右対称にグラフが形成されることが多いです。

今回の子について、単純にを結んでいくタイプの予測方法だと171cm前後という予測が立ちます。

表10

これに加えて骨の年齢を加味してきます。

③レントゲン検査

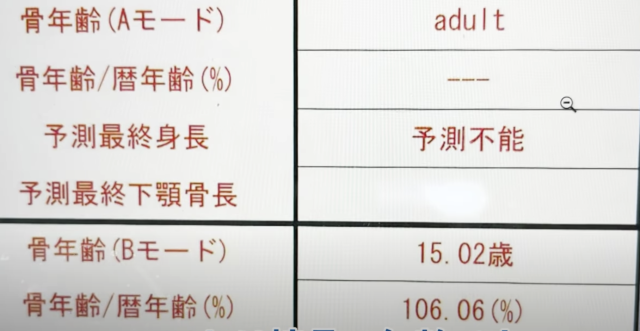

今回の骨の年齢ですが、15歳9ヶ月という結果になりました。

これは私がレントゲン画像を目視で確認し、判断した値です。

そして機械の方で読み解くと、完全に大人の値になっています。

AモードとBモードがありますが、Aモードが手指の年齢で、Bモードが橈骨の年齢になります。

Bモードの橈骨の年齢では15.0歳と、私が目視して判断した値とほぼ同じですね。

14歳2ヶ月という実年齢から考えると、早熟であることに矛盾はないと考えられます。

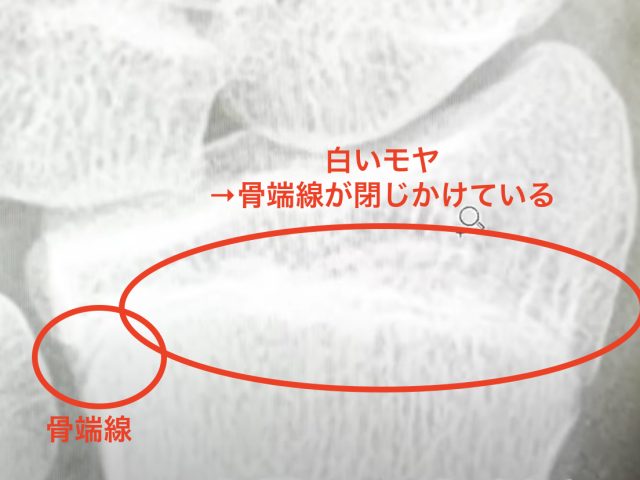

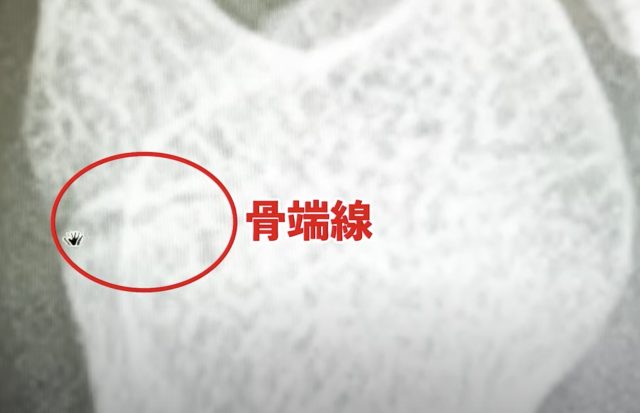

それではここから実際にレントゲンの写真を見ていきたいと思います。

モヤがかかっているところが、骨端線が閉じかけてきているところですね。

全体的に見てみると、かなり閉じかけているのがよく分かります。

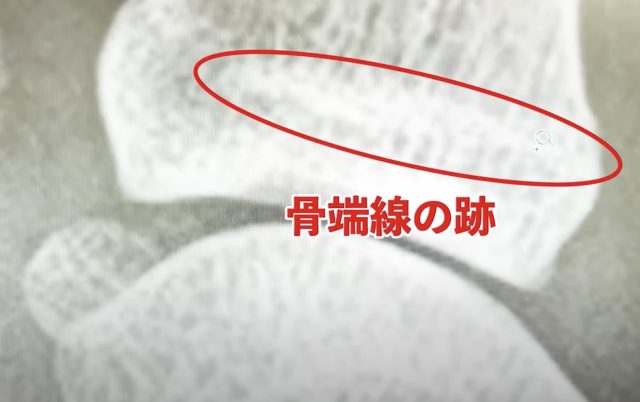

尺骨も見てみると、骨端線は限りなく閉じかけていることが分かります。

親指の骨も見てみると、こちらも骨端線が閉じているというのが非常によく分かります。

次に小指の骨ですが、ここが残っている方も多いです。

今回の子の写真を見てみると、骨端線の残存が見えるのが分かります。

これらのことから、骨成熟は非常に進んでいると考えられます。

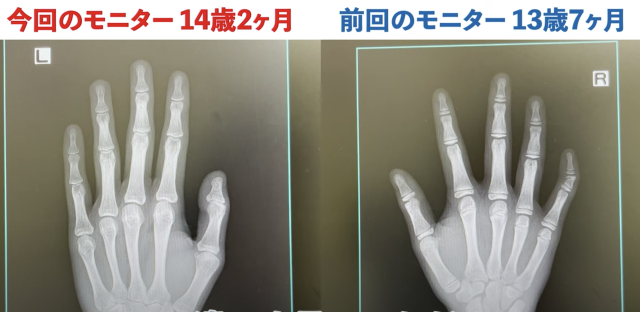

この方は中指の指先の骨端線が閉じていますが、前回のモニターさんの写真と見比べてみましょう。

前回のモニターさんは13歳7ヶ月のお子様です。

全然骨の形成が違うのが分かると思います。

13歳7ヶ月の子は、中指の指先の骨端線がしっかり空いてるということで、全然違うということになります。

手の全体で見比べてみましょう。

左が比較的早熟タイプのレントゲンです。

この違いを見ていただくと、皆さんにとっても分かりやすいのではないでしょうか。

今回の子は骨年齢が15歳9ヶ月ということですので、仮に全部の体が15歳9ヶ月だとしましょう。

成長シートで確認すると、15歳9ヶ月で168.4cmのお子様と、もしかしたら類似的に身長が伸びるかもしれないという予測が立てられます。

つまり、骨の年齢から補正的に予測される身長は170.4〜171.0cmということになります。

④思春期症状

そして4つ目は思春期症状で予測していきます。

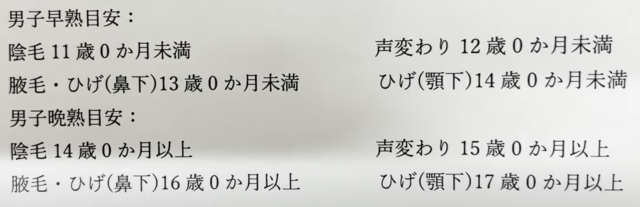

今回思春期症状としていただいたのは、声変わりが11歳半ぐらいということでした。

声変わりは非常に判断するのが難しいので、ざっくらばんとした指標になるわけなんですが、よく私の方がお伝えしているのは、声変わりが12歳0ヶ月未満だとかなり早熟です。

今回に関していうと、11歳半という声変わりが正しいのであればやはり早熟という形になりますし、他のデータから見てもほとんど間違いないと思います。

思春期症状の私が参考にしている数字を皆さんに共有していきたいと思います。

こちらです。

ぜひ皆さんも参考にしてみてください。

⑤遺伝身長

非常に①〜④まで矛盾なく予測が立つわけになります。

そして5つ目は遺伝身長です。

お父様とお母様の身長から遺伝身長を計算してみましょう。

お父様169.0cm、お母様157.5cmということで、計算式に当てはめていきます。

その前に、遺伝身長の計算式はこちらになります。

男の子の遺伝身長=(父の身長+母の身長+13)÷2

女の子の遺伝身長=(父の身長+母の身長ー13)÷2

今回は男の子なので、

男の子の遺伝身長=(父の身長+母の身長+13)÷2

=(169+157.5+13)÷2

=169.75cm

ということになります。

以上のことから、今回は169.1〜171.0cmが最終予測としては正しいでしょう、ということが言えます。

ALPで最終予測

以上、①〜⑤を踏まえて、169.1〜171.0cmぐらいの評価となります。

その数字が正しいのかどうかというのを検討していく形になります。

実際の診療では、ここで採血は1週間後にお伝えしますということなんですが、今回はモニターさんですので、実際の採血の結果がありますのでお伝えしていきたいと思います。

ということで、最終予測において一番大事になってくるのは、ALP=骨代謝(骨の代謝)です。

ALPは骨の代謝を表しますが、「代謝とは何か?」ということです。

例えば「車がどれだけ走るのか?」という質問を受ければ

距離=速さ×時間

で表すことができますよね。

身長に関しても同じように当てはまることができます

身長=ALP×骨端線

ALP:今どれだけ伸ばそうとしているか

骨端線:どれだけ時間があるか

このように表すことができます。

今回骨端線という評価に関していうと、15歳9ヶ月程度であり、15歳9ヶ月の人と同じぐらい身長を伸ばすための時間が残されているということになります。

今回早熟ですが、決してもう伸びないとか、そういったことをお伝えするものでもないと思います。

それでは今回のALPの数字を見ていきたいと思います。

今回のALPは138です。

この数字がどういう意味になるのかということですが、参考値はこちらです。

■ALP

大人の値:113

最終身長に近い:175以下

非常に身長が伸びている状態:350以上

身長の伸びがピーク:500−600

大人の値というのは、完全に伸びていないことを表しています。

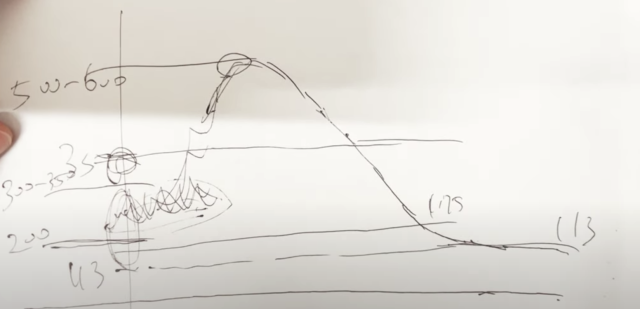

今回はせっかくなのでALPについて深堀りして説明していきたいと思います。

ALPがどういう経過をたどるのか、説明していきたいと思います。

当然、最終的には113ぐらいの値に落ち着きます。

そしてピークが500〜600程度です。

ではどのタイミングでピークを迎えるのか、そして113になるのはいつなのか、そこを説明していきます。

まず思春期に入る前の学童期では200〜300、高い子で350ぐらいの値になります。

そして350に入りかけてくると思春期に入ってきている印象です。

ここでALPは非常に変動性が強い値ですので、ある程度波を打っていきます。

200〜300、そして350からピークへ向かい、また350まで落ちてきますと、その後は伸び率としてはだいぶ落ちてきます。

175を切ると最終身長に近づき、最終的に113になります。

このようなカーブを示すような形になります。

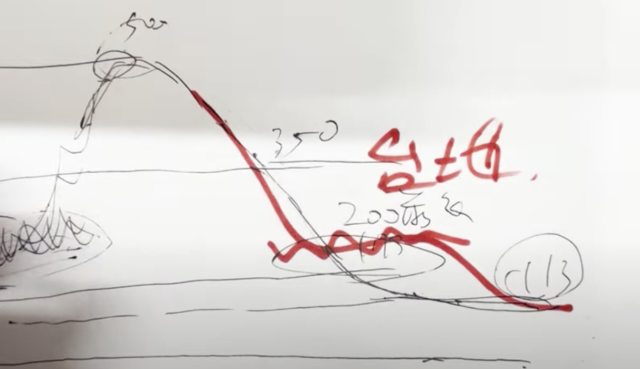

細かい話をすると、113に落ちていくというよりは、200前後ぐらいで台地を形成します。

正確なグラフは上記のようなグラフよりも、下記のようなグラフの方が正しいです。

このように200前後で台地を形成し、そして落ちていきます。

この200前後で粘りが大きい子は最終的に粘りが強い印象です。

175を切ってくると、そこからの下降傾向が比較的強い印象を受けますので、そういったことも1つの参考になるかもしれません。

今回138ということで、限りなく最終身長に近いということになります。

現在の身長が168.4cmであり、ここから5cm・10cm伸びるというよりは、ここから少し上乗せするといいなという表現になってくると思います。

その他の情報

それでは他の情報も見てみましょう。

例えば男性ホルモンがどうか見てみると、男性ホルモンは3.91でした。

大人の値が1.31〜8.71と言われているので、大人の値になっているということになります。

続いて亜鉛の値ですが、81でした。

基準値は80〜130なので、理想を言えば、しっかり亜鉛を補充して100以上をキープし、欠乏しないようにするのが良いかと思います。

鉄に関しては、私はフェリチンという値をよく見ます。

鉄が41であり、基準値が17〜321ということで決して欠乏値ではありませんが、理想は100以上を保つのが良いです。

続いてビタミンですが、特にビタミンDを見ます。

その値が20.4であり、20以下が欠乏と言われているので、こちらも下限値ギリギリということになります。

今後更に身長を伸ばしていくためには、栄養素も改善していってできるだけ良い値を獲得していきましょう。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回は14歳2ヶ月の方を見ていきましたが、同じくらいの年代で実際にご覧いただいている方も多いと思いますので、参考にしていただければと思います。

これからも身長に関することを全身全霊で配信していきますので、身長先生ブログや身長先生YouTubeのチェックをお願いいたします。

また、当院では身長治療を行っております。

興味のある方は、こちらをご覧ください。

成長シートご希望の方は、身長先生の公式LINEからご自身でダウンロードすることができます。

簡単に身長が予測できるようなシートになりますので、ぜひお試しください。