肩の痛みの場所でわかる疾患と原因別セルフケア!知って得する簡単対処法

「肩の痛みがあるけど、どんな疾患か分からない…」「肩の痛みの原因から、どんな対策をしたらいいか知りたい!」そう思う方もいるかもしれません。

肩の痛みは痛む場所によって原因が異なり、その原因や疾患に合わせた対処法を選択する必要があります。

この記事では、肩の痛みの場所ごとに考えられる疾患を解説し、その原因に適したセルフケア方法を紹介します。あなたの肩の痛みを和らげるために、簡単にできる対処法をぜひ試してみてください。

目次

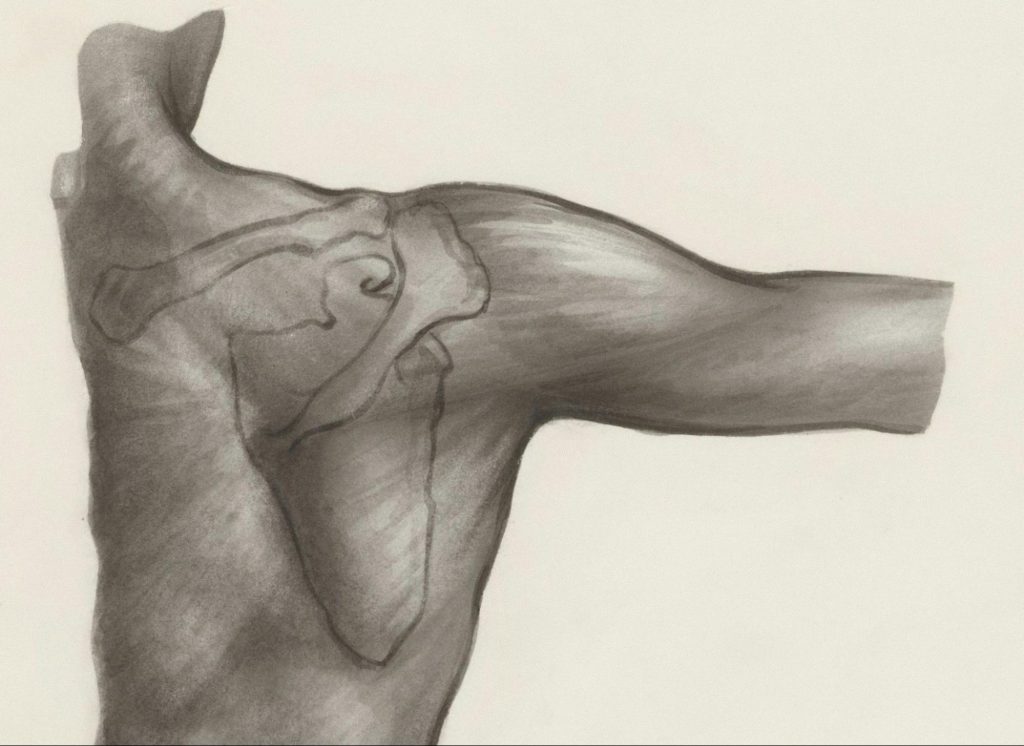

肩の痛みの場所で考えられる疾患は?

肩の痛みは、痛む場所によって考えられる疾患や原因が異なります。そのため、まず痛みの位置を特定することが重要です。肩の前部、後部、外側、または痛む場所が特定できない場合、それぞれで異なる疾患が疑われます。ここでは、それぞれの位置に関連する疾患とその特徴について詳しく説明します。

肩の前部に痛みがある場合

肩の前部に痛みを感じる場合、最も考えられる原因の一つが上腕二頭筋長頭腱炎です。

上腕二頭筋長頭腱炎

上腕二頭筋腱炎はその名の通り、上腕二頭筋の腱に炎症が起こることで発生します。具体的には、腕を持ち上げたり、何かをつかむ動作で痛みが強まることが特徴です。特に繰り返し腕を使うスポーツや作業をしている方に多く見られます。炎症が進行すると、腱が弱くなり肩全体の動きに影響を与える可能性があります。

肩の後部に痛みがある場合

肩の後部に痛みがある場合、主に考えられる原因は頚椎椎間板ヘルニアと頚椎症です。これらの疾患は、肩だけでなく首や腕にも痛みやしびれを引き起こすことがあります。

頚椎椎間板ヘルニア

頚椎椎間板ヘルニアは、首の骨と骨の間にある椎間板が外側にはみ出し、神経を圧迫することで起こります。この圧迫が肩甲骨の周囲や肩の後部に痛みを引き起こす原因となります。また、首を動かすと痛みが増すのも特徴です。

デスクワークや長時間のスマートフォン操作など、首に負担がかかる姿勢が続くとリスクが高まります。放置すると神経の圧迫が悪化し、慢性的な痛みや動きの制限が生じる可能性があるため、早期の対処が重要です。

頚椎症

頚椎症は加齢による頚椎の変化や、長期的な負担が原因で起こる疾患です。骨の変形や関節の炎症が神経を圧迫し、肩の後部や首、腕に痛みを引き起こします。特に首を後ろに反らす動作で痛みが強くなるのが特徴です。

頚椎症は中高年に多く見られますが、最近では若い世代でもデスクワークの増加や運動不足により発症するケースが増えています。

肩の外側に痛みがある場合

肩の外側に痛みが現れる場合、主に考えられる疾患は 肩峰下滑液包炎 です。この疾患は、特定の動作で痛みが増し、日常生活に支障をきたすことが特徴です。

肩峰下滑液包炎

肩峰下滑液包炎は、肩関節周囲の滑液包という組織が炎症を起こす疾患です。滑液包は、関節や筋肉がスムーズに動くようクッションの役割を果たしています。この組織が炎症を起こすことで、肩を動かすたびに痛みが生じるようになります。

特に腕を横に上げたり、上方に持ち上げる動作をした際に強い痛みを感じることが多い疾患です。また、夜間や安静時にも痛みを感じる場合があり、これが生活の質に影響を及ぼすこともあります。

肩の痛みの場所で判断しにくい疾患

肩の痛みの中には、痛む場所だけでは明確な原因が特定しづらいものも存在します。ここでは、そのような代表的な疾患について詳しく解説します。

肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)

肩関節周囲炎、通称「四十肩」や「五十肩」は、中年以降の年代に多く見られる疾患です。肩の可動域が制限され、腕を上げることや後ろに回すことが困難になるのが特徴です。この疾患では、肩の痛みが特定の場所に集中せず、広範囲にわたることがあります。

炎症が原因となる急性期には痛みが強く、動かさなくてもじっとしていても辛いと感じることもあるでしょう。慢性期に入ると痛みはやや軽減しますが、動きの制限が強くなり、生活の中で不便を感じることが増えます。適切なセルフケアやリハビリテーションが、回復のカギとなります。

腱板損傷

腱板損傷は、肩の奥深くにある腱板という筋肉群が損傷した状態を指します。特にスポーツや反復的な動作が原因で発生することが多く、高齢者では加齢に伴う変性が影響することもあります。

この疾患では肩全体が重だるく感じたり、力を入れる動作が困難になったりするのが特徴です。夜間痛を訴える人も多く、熟睡できないほどの痛みが続くことがあります。

石灰沈着性腱板炎

石灰沈着性腱板炎は、肩の腱板にカルシウムが沈着することで起こる疾患です。突然の激しい痛みが特徴で、肩の動きが著しく制限されることがあります。痛みは肩全体に広がることが多く、特に夜間に痛みが強くなることが一般的です。この疾患は急性の症状が特徴ですが、適切な治療を受けることで比較的短期間で改善するケースも少なくありません。

肩こり

肩の痛みの中でも、肩こりは場所や原因が特定しにくい症状の一つです。肩全体が重く感じられるため、他の疾患との区別が難しい場合もあります。肩こりが続くと、血行不良や筋肉の緊張がさらに悪化し、慢性的な痛みに繋がることがあります。

肩の痛みが発生する原因は?

肩の痛みは、さまざまな原因によって引き起こされます。この章では、肩の痛みに繋がる主な要因を具体的に解説していきます。

姿勢不良

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、日常生活での姿勢の悪さは肩の痛みに直結します。猫背や首を前に突き出した状態が続くと、肩周りの筋肉に負担がかかり、血行不良や筋肉の硬直が発生します。これが慢性的な肩の痛みを引き起こす要因だと考えられるでしょう。

血行不良

血行不良は、肩の筋肉に十分な酸素や栄養が行き渡らない状態を引き起こします。この状態では筋肉が硬直しやすく、痛みや違和感が出るのが特徴です。特に寒い季節や冷房の効いた環境で肩が冷えると、血流がさらに悪化して痛みが増すことがあります。

神経の圧迫

肩周辺には多くの神経が通っており、これらが圧迫されることで痛みが発生する場合があります。代表的な例として、肩甲骨周辺の筋肉が硬くなることで神経が圧迫され、肩や腕に痛みや痺れが広がることがあるかもしれません。

反復的な肩への負担

スポーツや家事など、肩を酷使する動作を繰り返すと、肩の筋肉や腱が疲労し、痛みが出ることがあります。例えば、重いものを持ち上げる動作や同じ動きを繰り返す作業は、肩の構造に大きな負担をかけます。肩への負担を軽減するためには、適切な休息と動作の見直しが必要です。また、日頃から肩周りの筋肉を鍛えることで、負担に耐えられる強さを持つことが痛みの予防に繋がるでしょう。

加齢による組織の変性

年齢を重ねると、肩の筋肉や腱、軟骨が次第に弱くなり変性が進みます。これにより、肩の可動域が狭くなったり、痛みが出たりすることが一般的です。特に腱板の摩耗やカルシウムの沈着など、加齢に伴う変化が影響するケースが多いとされています。

外傷

肩への外傷は、痛みを引き起こす大きな要因の一つです。例えば転倒やスポーツ中の衝突による打撲、脱臼、骨折などが挙げられます。これらの外傷は、肩の組織に直接的なダメージを与え、強い痛みや機能障害を引き起こします。外傷があり肩の痛みが強い場合には、まずは整形外科を受診しましょう。

その他の要因

肩の痛みの原因は、ストレスや疲労、全身的な健康状態にも影響を受けます。例えば、睡眠不足や過労は肩周りの緊張を高め、痛みを感じやすくさせます。また、内臓疾患などが関連して肩に痛みが現れるケースもあるというのが事実です。

肩の痛みの原因別のセルフケア方法は?

肩の痛みを軽減するためには、その原因に合ったセルフケアを行うことが重要です。この章では、具体的な原因ごとに最適なセルフケア方法を解説します。

姿勢不良

姿勢不良による肩の痛みを和らげるには、正しい姿勢を身につけることが基本です。例えば、壁に背をつけて立ち、頭・肩甲骨・お尻を壁に付ける練習をすることで、理想的な姿勢を感覚的に学べます。また、デスクワーク中は椅子や机の高さを調整し、足を床にしっかりつけることがポイントです。

さらに、筋肉の過度な緊張による姿勢不良に対してはストレッチも有効です。肩周りの筋肉をほぐす軽いストレッチを日常的に行うことで、筋肉の緊張を解消しやすくなるでしょう。

血行不良

血行不良が原因の場合、肩を温めることが効果的です。蒸しタオルを肩に乗せる、または入浴中に肩を十分に温めることで血流が改善します。軽い運動やストレッチも血行を促進するために有効です。肩をゆっくり回す運動や、腕を伸ばして肩周りをほぐすストレッチを取り入れると、筋温が上がり柔軟性が高まるとともに血流が改善されます。

神経の圧迫

神経の圧迫による痛みを緩和するには、筋肉をリラックスさせることが大切です。筋緊張により神経が圧迫されている場合には、マッサージやストレッチが選択される場合もありますが、正しい方法で実施するようにしましょう。正しい対処方法がわからなかったり、症状が続いたりする場合は、必ず専門家による指導を受けましょう。

反復的な肩への負担

反復的な動作で肩に負担がかかっている場合、まずはその動作の見直しや適切な休憩を取り入れることが重要です。また、肩周りの筋力や安定性を高めるエクササイズを取り入れることも効果があるといわれています。例えば、軽いダンベルを持って行うショルダープレスや、ゴムバンドを使ったインナーマッスルのエクササイズが有効です。ただし、痛みがある場合は無理をせず、痛みを感じない範囲で行いましょう。

まとめ

肩の痛みは、痛む場所や原因によって対処法が異なります。本記事では、痛みの特徴や考えられる疾患を解説し、それぞれに適したセルフケア方法を紹介しました。

日々のケアや習慣の見直しで改善することが多いですが、痛みが続く場合は専門医の診察を受けましょう。正しい知識とケアで、健康的な肩を目指してくださいね。

当院では五十肩撃退ブログを執筆しております!

肩の痛みで辛い思いをしている方向けに、五十肩の知識やストレッチなどの改善方法を紹介しています。

人気記事

肩甲骨まわりの筋肉がピクピクする原因は?痙攣は危険信号かも?

腕がピクピクする原因は?痛みがなくても注意するべきポイントを解説!

五十肩にロキソニンは効果ある?痛み止めとして飲み続けて大丈夫?