前鋸筋の作用を詳しく解説!正しく効果的な肩甲骨ストレッチを紹介!

あなたは前鋸筋の作用とストレッチをご存知ですか?

肩甲骨に指が入らないあなたは前鋸筋の作用を理解した上でストレッチを行う必要があります!

このブログを読み終えたあなたは、前鋸筋の作用を詳しく理解することができ、正しく効果的な肩甲骨ストレッチでガチガチになっている肩甲骨を必ず改善することができます!

こんにちは!理学療法士の吉村由基です。

今回は『前鋸筋の作用を詳しく解説!正しく効果的な肩甲骨ストレッチを紹介!』についてお話ししていきます。

【目次】

前鋸筋の作用を詳しく解説

肩甲骨の動きに欠かせない筋肉、前鋸筋についてお話ししていきます。

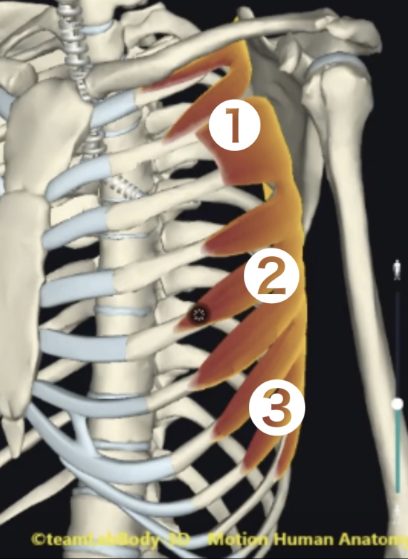

前鋸筋は1〜9番目の肋骨の側面から、肩甲骨内側の縁につく筋肉になります。

図Ⅰ

図Ⅰ

前鋸筋は筋線維の走行から大きく3つに分けられ、それぞれの役割が少し違います。

・上部線維は肩甲骨の上端を胸郭(体幹)に固定し、中部線維と下部線維が働く際に肩甲骨の回旋運動をアシストしています。(図Ⅰ-①)

・中部線維は肩甲骨を外転させる作用があります。(図Ⅰ-②)

・下部線維は肩甲骨を上方回旋、外転させる作用があります。(図Ⅰ-③)

その他にも呼吸をする際に肋骨の牽引を行う作用や、僧帽筋・肩甲挙筋と共同して肩甲骨を外転・上方回旋させることで、腕の挙上に付随して肩甲骨が回旋する連動現象(肩甲上腕リズム)の形成を行っています。

肩甲骨がガチガチになる原因

あなたの肩甲骨がガチガチになる原因、それは前鋸筋が硬くなり肩甲骨が胸郭(体幹)の上を動くのを阻害しているからです!

腕を動かす上で、肩甲骨のアシストが必要になりますが、実はその肩甲骨はフリーで動いているわけではないんです!

肩甲骨が胸郭(体幹)の上を動くためには、前鋸筋の伸び縮みがないと動くことができません。

肩甲骨に指が入らないのはなぜ?

肩甲骨に指が入らなくなるのはなぜか?

その答えは、前鋸筋が硬くなることで肩甲骨が胸郭(体幹)に押しつけられる状態になっているからなんです!

前鋸筋が硬くなってしまう原因として

・ランニングの際にしっかりと腕が後ろまで振れていない

・ベンチプレスやプランクなどトレーニングが偏っている

があげられます。

ランニングではフォームを改善することで前鋸筋の活動を促すことができますが、ベンチプレスやプランクでの前鋸筋のオーバーユースにはストレッチが必要になります!

今回の肩甲骨ストレッチは手軽に前鋸筋を伸ばすことができるため、とてもおすすめなストレッチになります!

肩甲挙筋との関係は?

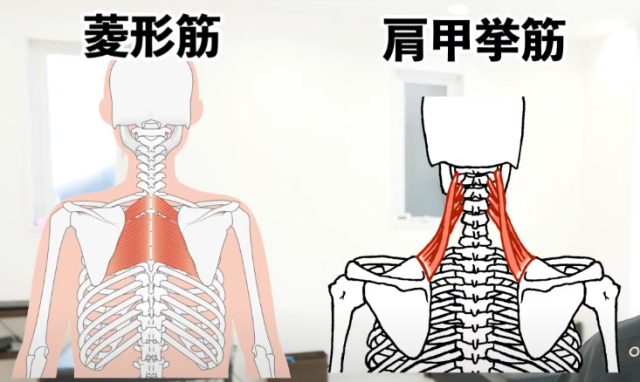

前鋸筋は肩甲挙筋・菱形筋と共同して腕の挙上・下制を行う際に、肩甲骨を胸郭(体幹)に安定させながら動かす働きがあります!

前鋸筋はとても筋膜連結の多い筋肉で、後方では肩甲挙筋や菱形筋と筋膜連結し、前方では同側の外腹斜筋から逆側の内腹斜筋に筋膜連結します。

それでは一緒に前鋸筋を効果的に伸ばす肩甲骨ストレッチを行いましょう!

前鋸筋を効果的に伸ばす肩甲骨ストレッチ !

さまざまな筋肉と筋膜連結する前鋸筋なんですが、もう一つ肩の運動においてとても重要な筋肉と筋膜連結しています。

その筋肉が肩甲下筋です!

実は前鋸筋と肩甲下筋は、肩甲骨のところで付着部を共有しています。

前鋸筋と肩甲下筋のどちらも、腕と肩甲骨のリズムをつくる上でとても大切な筋肉になります。

そのため、この筋肉達が硬くなってしまうとガチガチの肩甲骨が作られてしまい、後々五十肩になってしまう恐れがあります、、、

肩甲下筋のストレッチはこちらで説明しているので、今回は前鋸筋を効果的に伸ばす肩甲骨ストレッチをしていきましょう!

記事はこちら

肩甲下筋ストレッチの時には肩甲骨の上部と中部に対して指を押圧していきましたが、今回は肩甲骨の下部を狙って押圧していきます。

軽く腕を上げて肩甲骨を見つけていただき、肩甲骨の下部を狙って肋骨に指を沿わせて押圧していきます。

この状態で腕を上げれるところでいいので、10回上げていきましょう!

今回のストレッチは痛い方が多いと思うので、指の押圧は強くなり過ぎないようにしましょう!

前鋸筋の作用、肩甲骨ストレッチまとめ

・前鋸筋の作用は『胸郭(体幹)に対して肩甲骨を安定させる働きや、腕の挙上に付随して肩甲骨が回旋する連動現象(肩甲上腕リズム)の形成を行っている。

・前鋸筋が硬くなると肩甲骨が胸郭(体幹)に押しつけられる状態になり、肩甲骨に指が入らなくなってしまう

・前鋸筋を効果的に伸ばす肩甲骨ストレッチは『肩甲骨の下部』を狙うのがポイント

今回の筋肉はトレーニングをしている方だけではなく、僕ら治療家もすごく硬くなってしまう筋肉なんです。

前鋸筋の作用と効果的なストレッチを理解することで、あなたのガチガチになっている肩甲骨を改善することができます!

肩甲骨ストレッチの細かい方法は動画を見ながら一緒に行いましょう!

引き続き五十肩について発信していきますので、五十肩撃退ブログのチェックをお願いいたします。

五十肩専門YouTubeチャンネルではすでに数多くの動画をアップしていますので、チャンネル登録や高評価などよろしくお願いいたします。

以上、理学療法士の吉村由基でした。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

烏口上腕靭帯の簡単ストレッチを紹介!バンザイできない人必見!

三角筋の痛みの治し方とその原因とは?五十肩治療の専門家が解説!