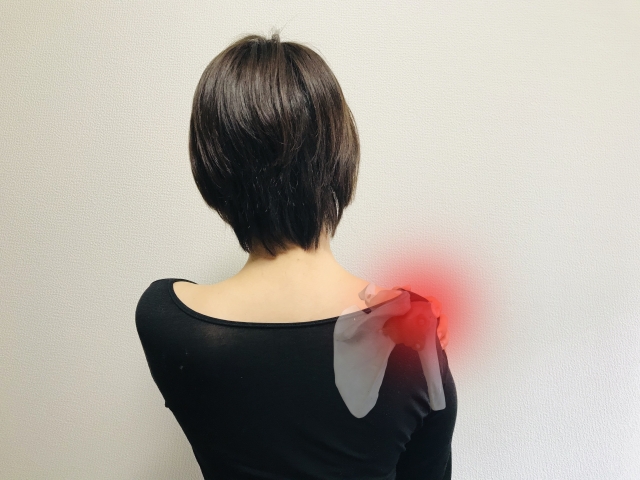

四十肩(肩関節周囲炎)とは?症状やセルフチェック法について解説

40歳を過ぎて肩に痛みを感じたとき、四十肩を疑うことがあると思います。

時間が経てば治るかもしれないと思って放置していると、後に日常生活に支障をきたすだけでなく、動かなくなる可能性もあります。

本記事では、四十肩についてと症状のセルフチェック法について解説していきます。

四十肩の方がしてはいけないことや、予防法も紹介していきます。

肩に痛みがある方や、自分は四十肩かもしれないと考えている方はぜひ参考にしてください。

目次

四十肩(肩関節周囲炎)とは

四十肩とは「肩関節周囲炎」ともいい、名前の通り肩関節付近に炎症が起こってしまい、肩関節に痛みが発生します。

痛みによって、腕が上がらなくなったり、手を後ろに回せなかったりします。

また、四十肩は肩関節の痛みや運動制限を主とした炎症性疾患の総称を指します。

つまり四十肩という正式名称はなく、俗称です。

よく肩こりと混同されますが、肩こりは筋肉の緊張状態が続いた末に起こるもので、四十肩とは異なります。

痛みの感じ方は個人差はありますが、少し痛い程度の感じ方の方もいれば、激痛で動かせない程度の重症な方もいます。

安静時や寝ているときに痛みを感じることがあれば、早めに医療機関にかかることをおすすめします。

五十肩との違い

四十肩と五十肩の特徴に大きな違いはなく、40代で発症したら四十肩、50代で発症したら五十肩と呼ばれます。

しかし、実際には60代以降で発症する方もいます。

肩が痛む、動かしづらいといった症状や原因、メカニズムに関しては、四十肩も五十肩も変わりはありません。

四十肩の症状の経過

四十肩は、3つの経過をたどります。以下の表にまとめました。

|

炎症期(えんしょうき) |

炎症によって痛みが出始める時期。ズキズキと強い鈍痛が特徴。炎症が進行すると、安静時にも痛みが出てくるようになる。日常生活に支障をきたすようになり、運動制限がかかることで、筋肉の拘縮が始まっていく。 |

|

拘縮期(こうしゅくき) |

徐々に炎症が落ち着いてくる時期。痛みは軽減するが、拘縮が進行しており、可動域が制限されている状態。可動域を超えて動かす際には、強い痛みが生じ、安静時は患部が重いと感じるようになる。 |

|

寛解期(かんかいき) |

痛みが少なくなり、徐々に回復に向かう時期。痛みのない範囲で肩を動かして、可動域の改善を図る。誤った方法で肩を動かした場合、再発することもあるため、医療機関での適切な処置が必要になる。 |

四十肩は前述の通り、可動域が少なくなっていき、間違ったケアや過ごし方で症状が長引いてしまう可能性があります。

3つの時期を見極め、その時期に合った適切な対応をする必要があります。

治癒までは数週間から半年かかるといいます。

早く治すために、寛解期には医療機関で適切な処置を受けましょう。

四十肩の原因

明確な原因はいまだにわかっていません。

四十肩は40代以降からの発症が多くみられており、加齢が原因ともいわれています。

また、日常生活や仕事で、日々肩への負担や刺激によって発症に影響があるそうです。

そのほかに、ストレスや運動不足、ホルモンバランスの変化も影響すると考えられています。

四十肩になりやすい人

四十肩になりやすい人は以下の通りです。

- 40代以上の人

- 姿勢が悪い人

- 以前にスポーツで肩を酷使した人

- 持病がある人

多くの方は40代以上から発症します。

普段から姿勢が悪い人や、デスクワークで肩が前に入った姿勢になる、いわゆる巻き込み型になる方も四十肩になりやすいです。

以前スポーツで肩を酷使した人も、痛みが積み重なることで炎症に至る場合もあります。

また、高血圧や糖尿病、甲状腺疾患、パーキンソン病がある方も発症しやすいといわれています。

四十肩の症状セルフチェック

少しでも肩に違和感がある方は、以下の点に当てはまっていないか確認してみましょう。

- 肩や首に違和感がある

- 寝ているときに肩の痛みで目が覚める

- 腕を後ろに回せない

- 脇をしめて両手を外に広げることができない

- 両腕を前から真上に上げることができない

- 日常動作(洗顔・着替え)が辛い

四十肩の症状は、日常生活の中で発症する場面が多いです。

例えば、上にあるものを取ろうとしたタイミングや、洗顔や歯磨きをするとき、重症の方は椅子に座っているときも痛みが出てきます。

上記以外でも、寝ているときに方の痛みで目が覚める、また寝付けないことがあれば四十肩の可能性が高いです。

上記の症状に当てはまっている方は、一度整形外科にかかることをおすすめします。

四十肩の治療法

四十肩は発症すると日常生活に支障が出てきます。

それではどのようにして治療していくのでしょうか。

四十肩は主に薬物療法と、リハビリテーションを用いて治療していきます。

それぞれについて解説していきます。

薬物治療

四十肩の治療法は、基本的に内服療法になります。

内服は非ステロイド性抗炎症薬の内服をおこないます。

経口投与だけではなく、ぬり薬や湿布薬を処方することもあります。

痛みが強い場合は、肩の関節内や肩峰下に注射をします。

ステロイドや局所麻酔薬、ヒアルロン酸ナトリウムを用います。

リハビリテーション

四十肩は運動制限にあるため、筋肉や関節が固まっている状態が多いです。

痛みと可動制限を和らげるため、薬物療法と並行してリハビリテーションが必要になります。

運動療法や物理療法が中心となり、症状が軽度の場合は自宅でのストレッチをおこないます。

適切なリハビリテーションをおこなえば回復は早まりますが、過度な運動は体を痛める原因となるため気をつけましょう。

リハビリをおこなっても痛みが続く場合は、早めに整形外科に相談しましょう。

四十肩でしてはいけないことは?

肩が痛いからとマッサージを受けに行く方もいると思いますが、痛みが激しいときは強めのマッサージを受けるのは控えましょう。

重たいものを持つことや、過度な運動も避けましょう。

就寝時は患部を上にして、横向きに寝るのも対処法の1つです。

仰向けで寝る際は、患部の下にタオルや枕を使用して、支えを作り体勢を安定させましょう。

四十肩の予防法

四十肩にならないために、日常生活の中で予防ができます。

つらい思いをする前に以下の点に気を付けてみてください。

- 姿勢を正す

- 適度に体を動かす

猫背や巻き方は、肩や首に負担をかけやすく四十肩の原因になる場合があります。

長時間デスクワークする方は特に気を付けましょう。

肩関節を長期間動かさないのも、四十肩のリスクを高める原因になります。

適度な運動を心がけましょう。

まとめ

今回は四十肩についてと、症状のセルフチェックについて解説しました。

四十肩は日常生活の中で発症することが多く、痛みは軽度なものから重度のものまで、個人差があります。

40代から50代の方の発症が多く、運動不足や姿勢が悪いことも原因となります。

また、高血圧や糖尿病などの持病がある方も、発症するケースが多いです。

四十肩の治療は、内服療法と運動療法を並行しておこなっていきます。

痛みが軽度であると放置しがちです。

肩が動かなくなるケースもあるため、早めに整形外科にかかりましょう。

スクロールできます

当院では五十肩撃退ブログを執筆しております!

肩の痛みで辛い思いをしている方向けに、五十肩の知識やストレッチなどの改善方法を紹介しています。

人気記事

肩甲骨まわりの筋肉がピクピクする原因は?痙攣は危険信号かも?

腕がピクピクする原因は?痛みがなくても注意するべきポイントを解説!

五十肩にロキソニンは効果ある?痛み止めとして飲み続けて大丈夫?