低身長の治療にかかる費用とは?成長ホルモン補充療法の流れや治療に適した時期を解説【身長先生】| 低身長治療・再生医療なら東京神田整形外科クリニック

「治療にかかる費用がいくらなのか、保険は使えるのか、子どもの成長に間に合うのかが気になる」そう思う方もいるかもしれません。

実は、低身長の治療費用は体重や投与量によって変わり、保険適用の有無で大きく異なるため、正しい知識を持って判断することが大切です。

この記事では、低身長治療にかかる費用の目安や体重別の費用、投与薬の違い、治療の流れ、保険適用の条件、さらによくある質問まで詳しく解説します。

低身長治療の費用についての基礎知識

低身長の施術を検討する際、多くの方が最初に気にするのが「総額はいくらかかるのか」という点でしょう。

費用は一度の支払いで終わるものではなく、体重や投与量によって変動し、数年間継続するケースが多いとされています。

そのため、全体像を理解して計画を立てることが大切です。

ここでは、低身長治療にかかる費用の基本的な考え方について整理していきます。

低身長治療の費用は2〜3年以上継続して支払う

低身長に関わる施術では、費用を一度だけ負担すれば終わるわけではありません。

一般的に成長ホルモンを用いる方法は、一定の期間にわたり続けることが前提とされています。

最低でも1年間は継続することが基本であり、2年間ほど続けると効果が数字として表れやすいと言われています。

例えば、2年間の継続で6cm以上の改善が見られるケースも報告されており、治療を中断せずに継続する重要性がうかがえます。

また、3年以上取り組むことも可能ですが、年齢や骨の成熟度によっては効果が小さくなる場合もあるとされています。

特に、思春期が早めに進んでいる子どもでは、長期間の継続が難しいこともあり、3ヶ月ごとや半年ごとに経過を確認しながら判断されることがあります。

つまり、費用の見通しを立てる際には、1年単位ではなく2〜3年以上の継続を念頭に置くことが大切だと言えるでしょう。

このように、低身長治療にかかる費用は「一度きり」ではなく「年単位」で必要になるものです。

費用を考えるときは、治療期間や子どもの成長段階を合わせて見通すことが欠かせません。

治療期間に関しては、こちらのYouTubeで詳しく解説しましたので合わせてご確認ください。

低身長治療の費用は体重と投与量で決まる

低身長治療にかかる費用は、子どもの体重と投与する成長ホルモンの量によって変わる仕組みになっています。

成長ホルモンは、体の大きさに応じて必要な量が増えるため、体重が軽い時期と比べて、成長とともに費用も高くなる傾向があります。

例えば、同じ薬を使用していても、体重20kgの子どもと40kgの子どもでは必要な投与量が異なるため、月々の負担額にも差が出てきます。

さらに、体重が増えるにつれて投与量も増加するので、治療を続けるほど費用がかさむことは避けられません。

つまり、低身長治療の費用を考える際には、現在の金額だけでなく、将来の体重増加に伴って費用が変動する点も踏まえておく必要があります。

この点を理解しておくと、長期的な計画を立てやすくなり、急な出費に戸惑うことも少なくなるでしょう。

身長先生式成長ホルモン治療の費用とは

まず、身長先生式成長ホルモン治療の費用は変動にご注意ください。

仕入れの値段の変化に応じて治療の値段も変わるため、3か月おきに価格を見直しています。

10%~20%程度の変動になりますが、ある程度値段が変わることをご理解ください。

以下、ケース別の目安を表にして示します。

|

年齢・体重 |

投与量が多い場合 |

投与量が少ない場合 |

サプリや薬を含むトータル費用 |

|

6歳6カ月・20kg |

約265万円 |

約200万円 |

200〜265万円程度 |

|

10歳3カ月・35kg |

約480万円 |

約306万円 |

330〜430万円程度 |

|

12歳6カ月・40kg(早熟) |

約489万円+追加費用60万円 |

約400万円 |

約550万円程度 |

|

14歳・60kg |

約489万円 |

― |

約489万円程度 |

このように、治療開始が早ければ年間200万円台から始まりますが、体重が増える10歳以降になると一気に400万円台に達するケースも少なくありません。

さらに、サプリメントや追加の薬を組み合わせることで、実際の年間費用は500万円を超えることもあります。

費用の幅が大きいのは、体重に応じた投与量の違いに加えて、積極的に投与するか控えめに投与するかという方針によるためです。

そのため、低身長治療を検討する際には、単に「いくらかかるか」だけでなく、「どの時期に始めるか」「どの程度の投与を目指すか」という選択も大切になってきます。

4つのケース別の身長先生式成長ホルモン治療の費用

今回は4つのケースで身長先生式成長ホルモン治療の費用を解説していきたいと思います。

①6歳6カ月体重20kg

②10歳3か月体重35kg

③12歳6カ月体重40kg(早熟)

④14歳体重60kg

身長先生式成長ホルモン治療を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

①6歳6カ月体重20kg

まず、6歳で体重20kgだった場合の費用です。

結論から言うと、年間で265万円ほどかかります。

ただし、全員が265万円かかるというわけではなく、先ほどお話した成長ホルモンの投与量が高用量か低用量かの部分でも変わってきます。

高用量が265万円であれば、低用量だと200万円程で治療できます。

高容量に比べると50万円ほど安くはなりますが、200万円以上はかかるということを覚えておいていただけたらと思います。

②10歳3か月体重35kg

続いて、10歳3か月で体重35kgの場合の費用です。

この場合だと、年間430万円ほどかかってきます。

身長先生式成長ホルモン治療の費用例【年齢と体重別に実症例で解説】

6歳で受けるのと、10歳で受けるのとでは、200万円ほど差が出てしまうということです。

成長ホルモンを積極的に投与した場合は年間480万円、少な目の場合だと306万円になります。

これらの値段にサプリメントの料金も加わるため、合算した結果が330万円~430万円などになるとご理解いただけたらと思います。

③12歳6カ月体重40kg(早熟)

12歳6カ月で体重40kgの場合で、なおかつ早熟だった場合の費用をお話します。

成長ホルモンの値段は、489万円になります。

そこから、プリモボランという薬の投与やサプリメントが追加になり、プラスで60万円ほどかかる形になります。

そのため、トータルで見ると年間550万円ぐらいの値段になります。

成長ホルモンの投与量を少なくすれば、400万円ぐらいになります。

④14歳体重60kg

最後は、14歳で体重60kgの場合の費用です。

こちらも年間489万円になります。

体重40kgの時点であまり変わらなくなってくることが分かります。

4つのケース別でお伝えしたように、一番安くても年間約200万円、高いと年間約500~600万円ほどかかります。

身長先生式成長ホルモン治療は、最低でも1年間やっていただきたいのですが、当院としては2年ぐらいの期間で治療を受けることをおすすめしています。

2年ぐらいだと効果がよりしっかり出て、身長も変わってきます。

ただ、費用は先ほどお話した2倍の費用がかかってくる場合があるというのが、この治療の難しいところです。

また、費用の内訳で細かい部分でいうと、採血やレントゲンもあるため、お伝えした費用の10%前後の変動はあるかと思います。

実際のリアルな値段については、受診時にお話しさせていただけたらと思います。

気になることやご不明な点は、LINEからのお気軽にお問い合わせください。

低身長治療に使用する投与薬の費用

低身長の施術には、成長ホルモンだけでなく、補助的に使われる薬が加わることもあります。

代表的なものとして「リュープリン」や「プリモボラン」があり、それぞれの特徴や使い方によって費用が変わります。

成長ホルモン単体の費用だけを考えるのではなく、これらの薬剤が追加された場合の合計額を見ておくことが大切です。

ここからは、主要な投与薬の費用について整理していきます。

リュープリン

リュープリンは、思春期の進行を抑えるために使われる注射薬で、低身長治療においては「成長の時間を確保する」目的で使用されることがあります。

この薬は性ホルモンの分泌を直接的に抑制する働きがあり、結果として骨の成熟を遅らせる効果が期待できると言われています。

費用の目安としては、4週間に1回の投与で1回あたり5〜7万円程度が一般的です。

年間に換算すると、およそ60万円前後かかることになります。

この薬は数年間にわたって定期的に使用するケースもあり、その分費用の負担は大きくなります。

また、リュープリンを使用する際には、採血などでホルモンの状態や副作用の有無を確認しながら継続していく必要があります。

低身長治療では、単に成長ホルモンだけでなく、このような思春期コントロール薬が加わることで、費用全体がさらに高額になる可能性があります。

そのため、リュープリンを使うかどうかは、子どもの成長段階や目的を踏まえて慎重に考えることが大切です。

リュープリンに関しては、こちらのYouTubeで詳しく解説しましたので合わせてご確認ください。

プリモボラン

プリモボランは、思春期の進行を緩やかにして成長期間を延ばすことを目的に使われる内服薬です。

特徴としては、晩熟型でも早熟型でも利用されることがあり、幅広いケースで用いられている点が挙げられます。

服用量は通常1日あたり5〜10mg程度とされており、服用期間は数ヶ月から数年に及ぶこともあります。

費用の目安としては、100錠で約3万円となり、服用量に応じて月額の負担が変わっていきます。

長期にわたって使用する場合には、数十万円単位の費用がかかる可能性があります。

プリモボランは基本的に男性に用いられる薬であり、女性に処方することは少ないとされています。

その理由は、副作用として声が低くなる可能性があり、この変化は元に戻らないと言われているためです。

プリモボランを使用する際には、肝機能障害やニキビなどの副作用が報告されているため、定期的に体調を確認しながら服用する必要があります。

リュープリンが注射製剤であるのに対して、プリモボランは内服薬という違いがあるため、治療方針や費用の見積もりを考える際には、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

プリモボランに関しては、こちらのYouTubeで詳しく解説しましたので合わせてご確認ください。

低身長治療の流れとは

低身長治療を検討する方にとって、「どのような流れで進むのか」「どのくらいの期間続けるのか」を知っておくことは非常に大切です。

東京神田整形外科クリニックでの実際の流れを整理すると、まず初めに行うのは身長診断です。

これは、現在の身長データや成長の推移を確認し、将来の予測身長を立てるための基礎となります。

そのうえで、必要に応じて採血や骨年齢の確認が行われ、適切な施術の選択肢が提示されます。

治療の適齢期は、男性であれば5歳から14歳0カ月、女性であれば5歳から13歳0カ月とされており、この期間に取り組むことで伸び率が高まりやすいと言われています。

実際に通院が始まると、2〜3年以上にわたり継続して行うケースが一般的です。毎日の自己注射が基本となりますが、年齢や状況に応じて、保護者がサポートすることもあります。

成長ホルモンの投与によって期待できる伸び率はケースごとに異なりますが、2年間で6cm以上の改善が見られることもあります。

さらに、思春期の進行を遅らせる目的で、リュープリンやプリモボランといった補助的な薬剤が加わる場合もあります。

こうした治療の流れを知っておくことで、開始のタイミングや必要な準備をイメージしやすくなります。

また、費用や通院頻度、通算でどのくらいの伸びが期待できるのかを把握しておくことが、納得して取り組むための第一歩になるでしょう。

低身長治療の費用が保険適用になるケース

低身長治療にかかる費用は、多くの場合は自費となり高額になりやすいのですが、特定の疾患に該当する場合には保険が適用されることがあります。

つまり、病気としての診断がつくケースでは、自己負担額が大きく軽減される可能性があるということです。

保険適用が認められる代表的な疾患には、以下のものがあります。

- ターナー症候群

- ヌーナン症候群

- 成長ホルモン分泌不全性低身長

- 軟骨無形成症、軟骨低形成症

- プラダー・ウィリー症候群

- 下垂体機能低下症

- 慢性腎不全に伴う低身長

これらに加えて、身長が平均値から2.0SD以上下回っている場合には、病気としての範囲に含まれる可能性があるとされています。

一方で、家族性低身長や特発性低身長といった「体質的に低いだけ」のケースでは、基本的に保険適用にはならず自費診療となります。

この場合、年間で数百万円単位の費用が必要になることも少なくありません。

したがって、保険が適用されるかどうかは、治療費の総額に大きな影響を与えます。

費用を検討する際には、まずは対象疾患に該当するかどうかを確認し、保険制度や助成制度の利用も視野に入れて考えることが大切です。

低身長治療の費用に関するよくある質問

低身長治療を検討する際、多くの方が最も気になるのが費用に関する疑問です。

保護者の方からは「保険は使えるのか」「自費の場合に医療費控除は受けられるのか」「何歳から始められるのか」といった質問が寄せられることが多いです。

ここでは、こうした代表的な疑問点を整理し、分かりやすく解説していきます。

低身長の治療は保険が効きますか?

低身長の治療においては、特定の疾患に該当する場合に限り保険が適用されるとされています。

具体的には、ターナー症候群やヌーナン症候群、成長ホルモン分泌不全性低身長、プラダー・ウィリー症候群、軟骨無形成症などがその対象です。

これらの疾患と診断された場合には、自己負担が大きく軽減される可能性があります。

一方で、遺伝的な影響や体質による「特発性低身長(体質性低身長)」は、病気とはみなされないため保険適用の対象にはなりません。

東京神田整形外科クリニックでは、この体質性低身長に悩む方に向けた自費診療を行っており、年間では数百万円単位の費用がかかるケースもあります。

つまり、保険が効くかどうかは「病気として扱われるかどうか」で決まります。

治療を検討する際には、まずこの点を確認することが重要です。

成長ホルモン治療を自費で受けた場合医療費控除は受けられますか?

成長ホルモン治療を自費で受けた場合でも、「医師の指導に基づき、治療を目的として行われる医療」であれば、医療費控除の対象になる可能性があります。

自由診療であっても、疾病の治療を目的としている場合には確定申告で控除が認められるケースが多いとされています。

ただし、美容目的や医学的に必要性が認められないケースは対象外です。

また、控除の対象となるのは自己負担分のみであり、公費助成や保険給付を受けた部分は差し引いて計算されます。

そのため、治療費を支払った際には必ず領収書を保管しておき、年末調整や確定申告で他の医療費と合算して申告することが大切です。

これにより、高額になりやすい成長ホルモン治療の費用負担を軽減できる可能性があります。

低身長治療は何歳から受けられますか?

東京神田整形外科クリニックでは、低身長治療の対象年齢を5歳からとしています。

これは、身長の伸びに影響を与える生活習慣の改善やサプリメントだけでは十分な効果が得られにくくなり、ホルモン補充などの医療的アプローチが有効になる時期とされているためです。

推奨年齢を過ぎてしまうと、骨の成熟が進みやすく、効果を得にくくなることがあります。

そのため、気になる場合はできるだけ早めに相談し、適切な時期に取り組むことが大切です。

まとめ

低身長治療の費用は、体重や投与量によって変動し、年間200万円台から500万円以上かかる場合もあります。

リュープリンやプリモボランといった補助薬を併用する際には、さらに追加費用が必要になります。

特定の疾患であれば保険適用が認められますが、体質性低身長の場合は自費診療となり高額です。

ただし、自費でも医師の指導に基づく治療であれば医療費控除の対象になる可能性があります。

・両親の身長が低く、子どもの発育に不安がある

・身長を伸ばしたいが適切なサポート方法を知りたい

・他の医院では、「特に治療の必要はありません」と断られた

東京神田整形外科クリニックの小児身長治療ならば、将来160センチまで成長する予定のお子さんが、しっかり治療を受ければ最大で+15センチぐらいの身長を目指せます。

5〜15歳のお子さんを対象に治療を提供しておりますので、今後も身長について悩まれるときは、ぜひご検討ください。

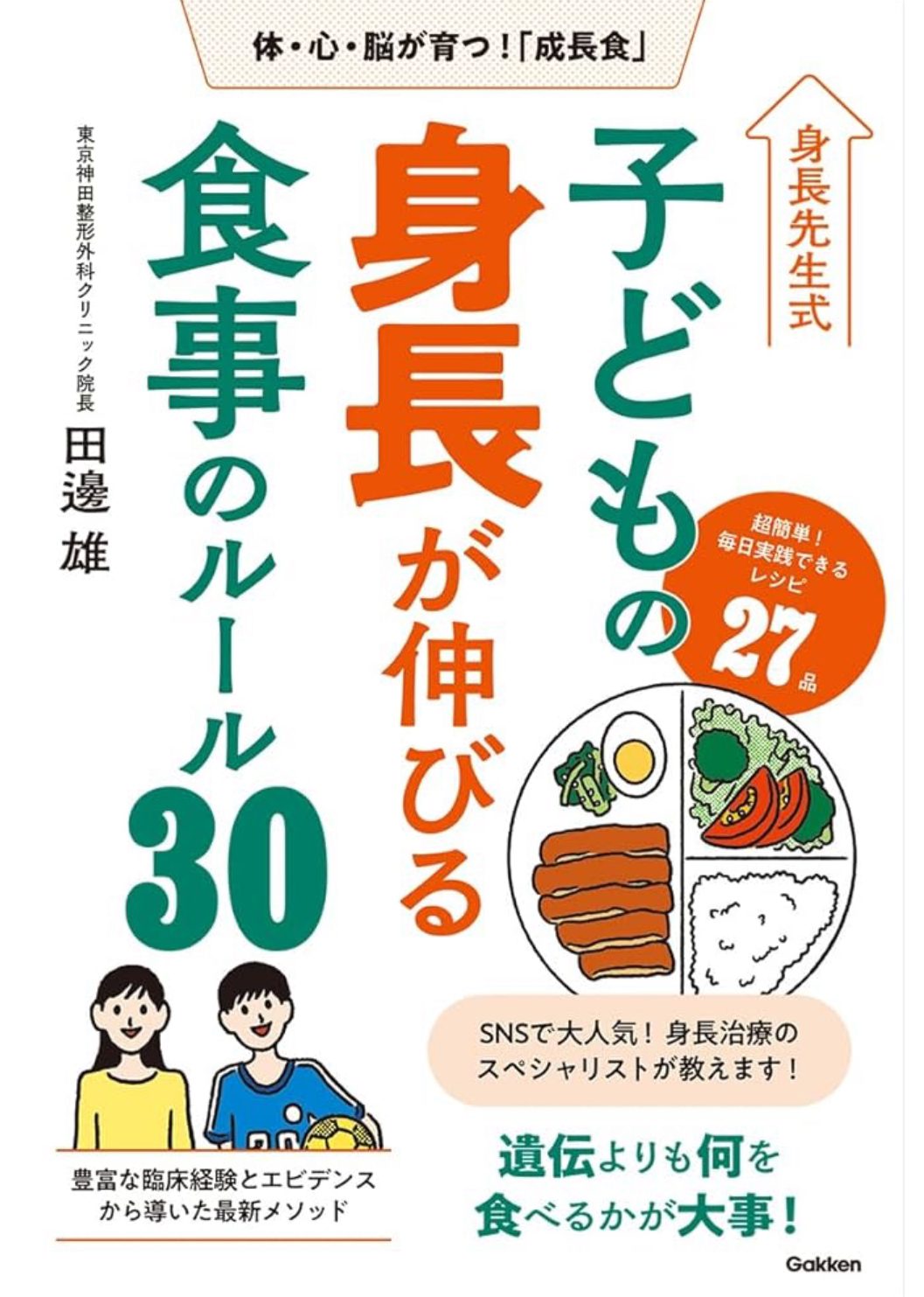

また、身長先生こと、医院長の田邊がお子さんの将来の身長を予測する「身長先生の身長診断」も完全予約制でご用意しています。お子さんの身長を伸ばしていきたいと考えるときは、ご確認ください。

監修者

院長 (全日出勤)

田邊 雄 (たなべ ゆう)

経歴

2011年 金沢医科大学卒業

2018年 日本整形外科学会認定整形外科専門医取得

2018年 順天堂大学博士号取得

2020年 東京神田整形外科クリニック開業

再生医療リードドクター (毎週月曜日、第1・3・5土曜日勤務)

横田 直正 (よこた なおまさ)

経歴

平成11年3月 国立浜松医科大学医学部卒業

平成11年4月~平成18年12月 東京大学医学部整形外科在籍

平成11年5月~平成11年12月 東京大学医学部付属病院整形外科

平成12年1月~平成12年6月 東京逓信病院麻酔科

平成12年7月~平成13年6月 三楽病院整形外科

平成13年7月~平成14年12月 都立広尾病院整形外科

平成15年1月~平成16年6月 東芝林間病院整形外科

平成16年7月~平成17年9月 多摩北部医療センター整形外科

平成17年10月~平成18年9月 都立墨東病院リウマチ膠原病科

平成18年10月~平成19年12月 東京逓信病院整形外科

平成19年7月~平成27年2月 太秦病院整形外科リウマチ科

平成27年3月~平成29年3月 富士見病院整形外科

平成28年6月~平成29年3月 東京ひざ関節症クリニック銀座(院長)

平成29年4月~令和3年4月 東京ひざ関節症クリニック新宿(院長)

令和3年5月~ 総合クリニックドクターランド、新山手病院など